これは地味な本だが(アマゾンで検索してもタイトル、著者ともにでてこない)、内容は驚くべきものがある。

私が知りたくなったまさにそのことが書かれてある。

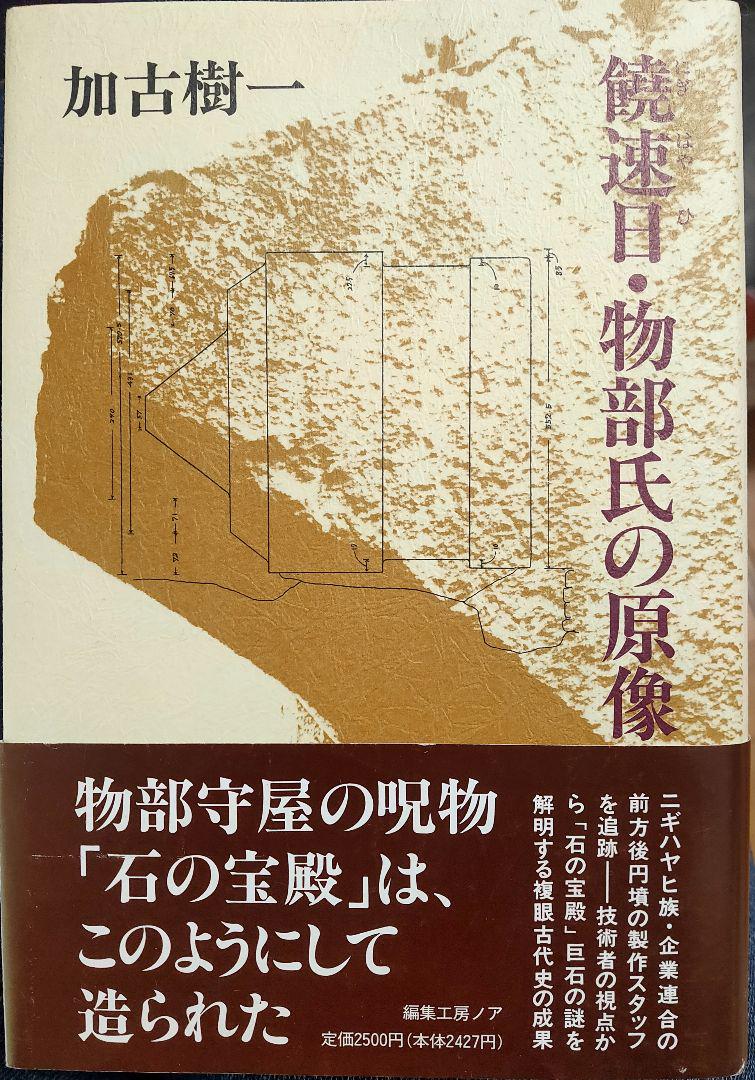

大正10年生まれの、兵庫県高砂市議会議員であったらしい。6期務めたと巻末の略歴にある。

姫路の隣町の高砂市に石の宝殿という巨大遺跡がある。

誰が作ったかははっきりしない。

物部氏だという説もあれば、蘇我氏が作ったという説もある。

生石(おおしこ)神社(石の宝殿)

とにかく驚くべき巨石である。

切り出した途中で放棄され、現在は神社となっている。

15年前に一度行ったが、終始圧倒された。

この巨石を切り出してどうしようとしたのか。

いったい、この巨石をどこに運ぼうとしたのか。

運ぶといってもこれだけの巨石をどうやって運ぼうとしたのか。

しばし、現場で呆然となったことを思い出す。

形状的には奈良県橿原市の益田の岩船に似ていなくもない。

猪熊兼勝という考古学者は、

益田岩船は兵庫県高砂市の石の宝殿に酷似し、この2つの石造物と同様な構造をもつ完成品は、牽牛子塚古墳石室しかないので、

牽牛子塚古墳石室の完成までに益田岩船、石の宝殿で二度の失敗を繰り返した後、軟質の凝灰岩の石室で完成させたものが、牽牛子塚古墳であるという説を提唱している。

見た感想としては旧型のブラウン管テレビのような出っ張り部分が凄い。

きちんと整形されてる。

水に浮かぶ謎の巨石「石の宝殿」とは!? 強力パワースポット 兵庫県高砂市 生石(おうしこ)神社

この石の宝殿が書物に出てくる最も古いものは播磨の国風土記。

730年前後に編纂された書物で「聖徳太子の時代に物部守屋が作った」と書かれています。

つまり奈良時代には既に存在したのであり、かつ記述が本当であるとすれば580年頃(聖徳太子の時代)に作られたことになります。

なんと約1300年前には確実に存在し、1500年近くも前からここにあった可能性があるのです。 阿部 吾郎

腰痛対策マットレス第1位 136,591個突破

朝起きても腰の痛みが気にならない

寝ている間に解消した腰痛対策マットレスの秘密

皆さんも一度見に行くべきである。関東住みの私は姫路城見学のついでに行った。

正直、姫路城よりも圧倒された。

本書は、その石の宝殿がどうやって作られたのかに迫っている。

貴重である。

曰く、等間隔に並んで、「矢」というものを差し込んで、鉄製のげんのうでひたすら叩きを入れる。

「矢」というもの、本書に写真があるが素材が書いていないが、間違いなく鉄であろう。

「矢の打ち方は、1番目の矢を連打して、これに反応が生じてから2番目を打つというようなやり方ではなく、ぜんぶの矢を平均に叩いてゆく。

一人の石工が5枚の矢を順番に、最初は軽く、少しづつ力を加えてゆき、そのうち必死に打つ。

矢の反応は、ひび割れが生じてくるとか、何処かにぷくっと膨張した箇所が現れたりすることに確かめられる。」

↑ひとりの石工が!! まさに気の遠くなる作業である。

場所の狭さもあって、人海戦術はまったくできないとのこと。

併せて読みたい

「日本史の謎・石宝殿」間壁忠彦・真壁葭子著 ロッコウブックス

「兵庫県の不思議辞典」有井基・大国正美・橘川真一編 新人物往来社