日本列島の各地に築かれ、現在も圧倒的な存在感を示す前方後円墳。

もし前方後円墳がなければ、その後の日本史の流れは大きく変わり、現在の日本国はおそらくなかった。

「差異化の装置」「同一性保証の装置」「権力資源の複合媒体」として機能した前方後円墳のメカニズムを復元し、日本古代国家の誕生にはたした決定的な役割を解明する。

著者について

1975年、東京都生まれ。2006年、京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、京都大学大学院文学研究科教授。文学博士(京都大学)

【主要著書】『古墳時代の王権構造』(吉川弘文館、2011年)、『古墳時代の国家形成』(吉川弘文館、2018年)、『古墳時代銅鏡論考』(同成社、2018年)

著者は「前方後円墳があったから日本の中央集権が出来た」という。

土木事業や軍事の人員を王墓に割り当てたのではなく、まず王墓のための人員徴発があり、それが土木事業や軍事に発展していったという理解(造墓=産業複合)を著者は提示している(p120-)。

中央集権のためには前方後円墳が必要であった(前方後円墳がなければもっと分権的で違う歴史を辿った)、と著者は論じる(p267-268)。

印象に残った記述

・日本に古墳16万基は多くも見えるが、淡路島ほどの大きさのバーレーンにも17万基の古墳がある(p11-13)

・大半の古墳は複数人が埋葬されている(p66-67)

・古墳の60歳以上埋葬者はおよそ2%しかいない(p74-75)。しかし7世紀になると老齢率が増え、これは隋唐からの医療技術到来も関係あるのではとしている(p78)

・古墳に埋葬された女性にはほぼ例外なく妊娠出産の跡がある(p82)

↑一読、抽象的、観念的な古墳論だと感じた。

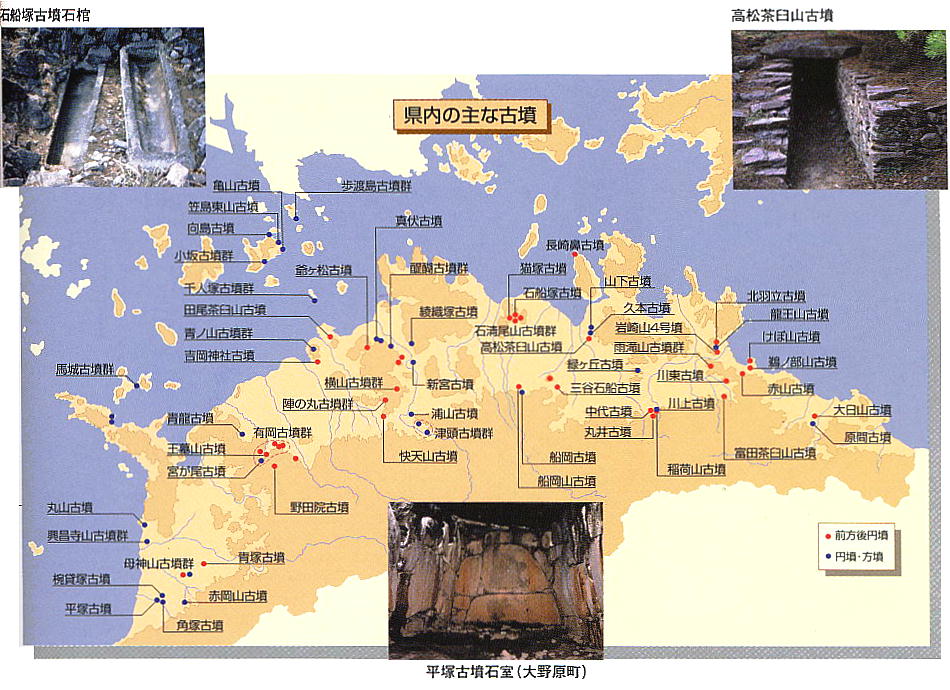

香川県 石清尾山古墳群 下の香川県の古墳地図をよく見て欲しい

↑しかし、壮観ではないか! さして広くもない香川県にこれだけの古墳が作られたのは、何故だろう??

左側のとんがったところが、弥生時代の高地性集落・紫雲出山遺跡である。

@香川県善通寺市・旧練兵場遺跡 九州地方からの移住者住居跡 九州地方からの移住者の存在を県内で初めて確認した。同遺跡は、弥生時代中期から古墳時代にかけての竪穴住居跡が多数発見されている県内最大規模の集落遺跡。

@紫雲出山遺跡(しうでやまいせき)は、香川県三豊市詫間町に所在する弥生時代中期後半の高地性集落遺跡

↑直線距離で8キロくらいだから、いい感じじゃね? 時代もぴったり合う

香川県善通寺市・旧練兵場遺跡に九州勢力が橋頭堡を築き、紫雲出山遺跡に籠もった原住系・銅鐸民との血みどろの戦いが行われていた証拠だよ

石清尾山古墳群中の「鶴尾神社4号墳(西春日町)」は、讃岐で最も古い古墳、もしくは古墳直前の墓として知られている。

前方後円墳は、遅くとも3世紀末に、近畿地方、瀬戸内海沿岸、北九州地方で発生したと考えられており、それをもって古墳時代の始まりとする意見もある。

鶴尾神社4号墳はそれよりも少し古く、前方後円墳の祖形となった墓ではないかという説がある。前方後円墳の起源を明らかにする遺跡ではないかとして注目された。

猫塚古墳や鶴尾神社4号墳は築造が古く、4世紀前後には既に出現していたと考えられる。

その後順次築かれ続け、5世紀頃には積石塚の築造が終焉している。後は盛り土の古墳となる。

積石塚古墳は、百年余りの期間に集中して築かれたことになり、当時の讃岐平野には大きな勢力が存在していたのである。おそらくは、瀬戸内海を西から来た民族だったのだろう。その後、彼らはさらに東をめざし、近畿圏に盛り土の古墳を作り出すのではないか。

古墳時代には、讃岐では四国で最も多い100基余りの前方後円墳が造られている。

主に古墳時代前期の4世紀~5世紀に造られたものと思われるが、さらに幾つかの古墳には、刳抜式石棺と呼ばれる石棺が使われているし、九州の岩石を用いている石棺がある事も判明しているので、この事から九州の豪族との関わりも推測できる。

このホームページの解説は、香川県立博物館、高松市立歴史資料館の「常設展示品目解説書」および、館内の解説資料、案内パンフレットを参考にしました。記して謝意を表明します。

高地性集落と倭国大乱―小野忠熈博士退官記念論集 1984/雄山閣「高地性集落」を追いかけて…

越後裏山遺跡と倭国動乱 新潟日報事業社2001

Version 1.0.0

高地性集落のすぐ近くに前期古墳が築かれる場合が多い !!!!

P22 高地性集落のある地域と、横穴式石室導入以前の前半期古墳が作られた地域は、ほとんど重なります。

↑例えば、滋賀県の有名な銅鐸発掘地(新幹線工事で掘り返したら30個余りの銅鐸が出土して銅鐸博物館ができた)のすぐそばに、前期前方後円墳群が出現。とくに関西の古墳にそうした例は多い。

確信した。

前方後円墳は墓ではない(墓も初期には一部あるが)、前方後円墳は、原住民系の力を削ぐためにその目的でつくられたのではないか。

「ピラミッドの目的は完成後の『用途』にあるのではなく、造るという『製作』そのものにあるのである」

『ピラミッドの謎』1975 メンデルスゾーン博士

「あるいはかなりの地方に高地性集落があらわれる。

弥生中期。あらわれかたも1回ではないのです。

同じ集落をまた修復して使ったりしていますが、しかし古墳ができるようになるとそういうものはほとんどなくなっていく。

なくなるばかりか、ここがまたおもしろいのですが、かつての高地性集落のあったうえに、あるいはすぐ付近に、その地方でもっとも古い前方後円墳が突如として築かれる場合がある。いまのところこの謎はちょっと解けない。」

考古学者・森浩一「考古学の模索」1978 学生社

↑森浩一先生しか言っていないが、高地性集落からとつぜん初期古墳群が出現する不思議…

古墳の数(大体、古墳時代450年として、20万基余りの古墳がこの狭い日本列島に造られたという!!)から、世の大多数の考古学者がいう「祭りごとの為に築かれた」というのは違うんじゃないか。

結論から言うと、私は、古墳というものは原住系の、銅鐸民? を使役して、新興の九州から攻め込んできた、圧倒的に数が少ない新勢力が、編み出した作り出した征服方法ではないかと思ってる。

結果ではなく、過程(強制労働)に意味があった—

香川県には7年前、古墳を見るために東京から自転車で行ったことがある。

その時には気がつかなかったポイント…

この紫雲出山近辺は、被差別部落が多いところだと、「福田村事件」のことを書いてて知った。

じつに1600年前の原住系と、攻め込んできた新興の神武天皇派の対立がそのまま1600年余りも持ち越されてきた地域だ。間違いない。

この狭い日本列島に20万基も古墳が作られた理由もそれ…

福田村事件 -関東大震災・知られざる悲劇 2023/6/24五月書房新社 辻野弥生 (著) を読んで。…何かに似ているこの違和感…

前方後円墳 埋葬されない墓をもとめて 茂木雅博著 京都 同朋舎出版 1992.8

この、考古学者は私と同様の疑問を持ち、その証拠に、日本の古墳の大部分はじつは「寿陵」ではないかとの、極めて建設的な意見を述べているただ唯一の考古学者だ。

古墳として知られるもののうち、じつは埋葬施設が全くない古墳が多すぎるという状況証拠から、この考古学者はそうした説に行きついたみたいだ。

ここで、私の書いてることを「補強」するという意味で一点述べたい。

古墳について、シナ、朝鮮半島に残るものとの対比が非常に面白い。

日本に残る前方後円墳というのは、日本独自のものであるらしい。

しかし、全然違う部分もあるらしい。

それは、シナ、朝鮮半島に残る古墳というものは、埋葬施設が積み上げられた土の底にあるらしい。

対して日本のそれは、積み上げられた上部、てっぺんにあるということだ。

つまり、一つの古墳を作るに際し、5年かかるとしよう。

シナ、朝鮮半島に残る古墳は、「最初」に埋葬施設をつくるということになり、それは明らかに墓以外の何物でもない。

対して、日本の古墳群は、てっぺんに埋葬施設が作られるということは、5年かかる古墳造営のいちばん最後に埋葬施設が作られるということを意味しよう。

「寿陵」かどうかではなく、やはりここは、埋葬施設は二次的なものであったのではないだろうか。

そう思えて仕方ない。

初期費用0円、入金は最短翌営業日

月額固定費なし、主要カードブランドの決済手数料2.5%の決済を。

![]()

被差別部落の源流 1986/12/1浅倉 繁 (著)静山社

古墳群の近辺に被差別部落がある。

まったく関係がないという人もいるが、古くから拓けた地域(近畿、九州など)被差別部落が多いことを考えると、被差別部落の発生や形成と古墳文化は何らかの関係があると言えるのではないか。

被差別部落には、今も「古代語」が残っている。なぜ、古代語が被差別部落にあるのであろう。

被差別部落の地名に官名が残っているのは何故だろうか。

一つの宮(被差別部落)を中心に、その宮を守る形で、馬場・兵衛・右衛門等が配置されており、それらの名が部落(今ではもう被差別部落ではない)名として残っている。

11ページ

↑大正6年(1917)、愛媛県八幡浜市の被差別部落に生まれた著者が書いたこの本は、160ページ足らずの小さな本だが、とにかく、博引傍証、ためになることばかり書いてある。

九州勢力の東遷(しかし、圧倒的に少数精鋭だ) → 原住系・銅鐸民、高地性集落を作って避難開始 → 終戦。負けた側をこき使って古墳づくりが始まる。

1000キロの海を渡った「大王の棺」: 九州から大阪、実験考古学の航海が解く古墳の謎 2008/澤宮 優 (著)現代書館 近畿の古墳の石棺のピンクの石って熊本産なんだろ?おまえら、嫌いな国の、地方の産物に囲まれて死にたいと思う?これこそ東遷の証拠じゃねえか

「異形」の古墳 朝鮮半島の前方後円墳 (角川選書) 2019/高田 貫太 (著)KADOKAWA 「九州王朝論者」からみた、南韓半島に残る前方後円墳について

九州王朝信奉者からみた、「法隆寺を支えた木」(西岡常一)2019