吉野ケ里など、多くの考古遺跡から出土した数多くの発掘資料、文献資料をもとに弥生時代の絹・布織物を考察。

「魏志倭人伝」に記された倭錦、 野生人の衣服とそのデザインにも言及し、出土分布状況から、当時の絹の生産地や邪馬台国の所在地も推理する。

弥生絹の発見と絹の伝来

一 縄文時代の布生産

・縄文時代に織物が存在した/縄文晩期の織具発見

二 弥生絹の発見 三 養蚕の伝来

・養蚕伝来の時期と経路/吉武成美氏による俵形繭(日本種)渡来説/日本へ養蚕を伝えたのは徐福ではない

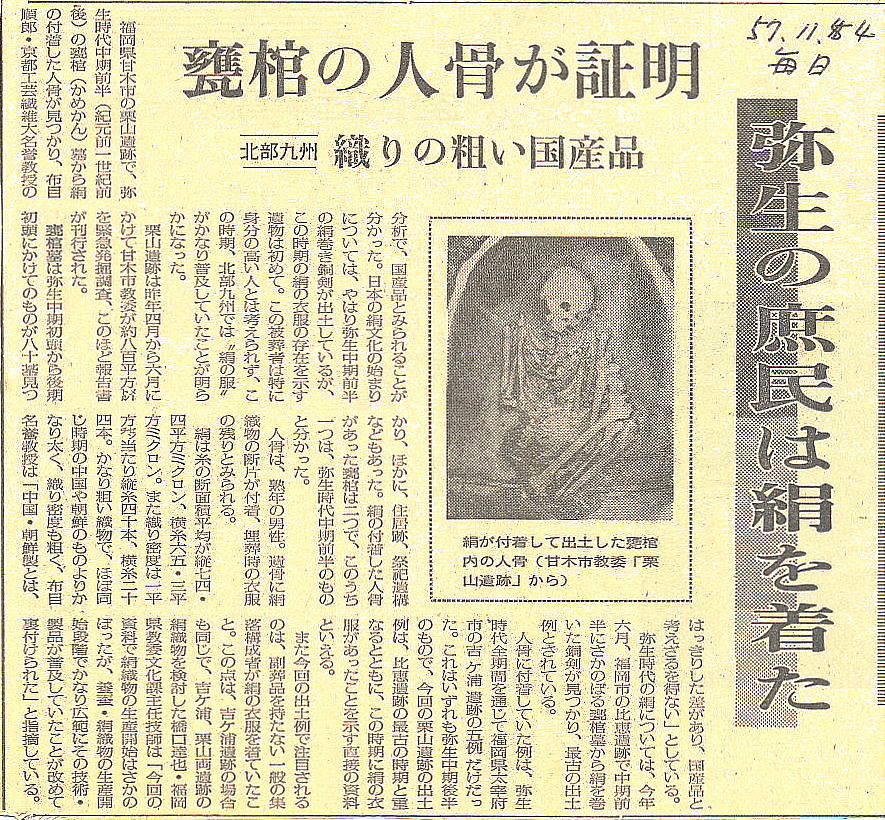

四 絹文化が北部九州に広まった弥生中期

・絹文化が盛行した弥生中期後半/藍色に染められていた鏡の房糸/遺骨に付着する透目絹

倭人伝の絹と弥生人の衣服

一 倭王と魏帝が取り交わした織物類

・倭王から魏帝へ献った織物類/付綿(まわた)考――防寒に果たした大きな役割/魏帝から倭へ賜与された絹織物/漢―魏の間に中国でどのような絹が生産されていたか

二 北部九州による絹文化独占の時代

・弥生絹が北部九州以外から出ないのはなぜか/絹の出土地から邪馬台国の所在が推定できるか/絹の東伝と古墳前期の絹

三 吉野ヶ里遺跡の織物

吉野ヶ里遺跡の織物の特色/繊細優美な透目絹/邪馬台国の絹との違いが意味するもの

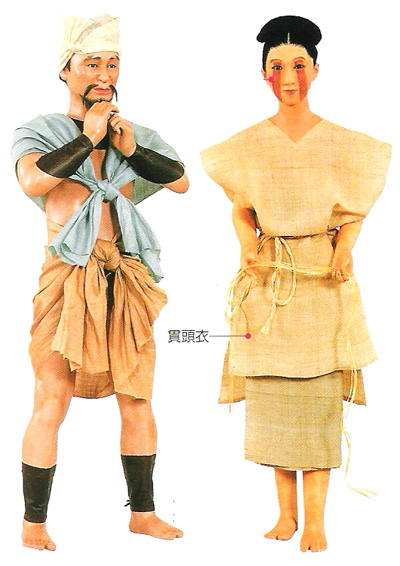

四 弥生時代の衣服形態について

・『魏志』「倭人伝」にみる倭人の衣服形態/(1)横幅衣と貫頭衣 (2)木緜(ゆう)/弥生時代上層人の衣服形態

五 弥生時代の衣服文様について

弥生時代および同時代の周辺諸国の文様/付 弥生時代前後の時代の文様/弥生人の衣服にどのような文様がつけられていたか/龍文と句文について

とにかく繊維の最高権威である。

絹繊維の断面の計測値から産地、年代を特定するという技法を編み出した著者には

世界中から鑑定依頼が殺到しているとのこと。

絹にこんなにも種類があるのも驚きだった。

静岡県菊川町の白岩遺跡(弥生後期)出土の紡具かせの形状が、中国雲南省石塞山遺跡(漢時代)のそれと似ていること。

布巻等の様式が八丈島に伝わる原始織法のカッペタ織に似ていることを著者は突き止める。その結果から、弥生時代の我が国の絹織物は中国雲南からの南方ルートから渡来したものであろうと予測。

漢帝国は蚕の持ち出しを厳重に禁じていた。もちろん、ばれれば死罪である。

邪馬台国の産物

京都工芸繊維大学の名誉教授で絹に関する世界的な権威、布目順朗(名前も布である)博士は、長年、各地の遺跡から出土した絹の細かい分析をしてきた。

その結果から次のように述べている。「中国もそうであったように、養蚕は九州の門外不出の技術であった。少なくともカイコが導入されてから数百年間は九州が日本の絹文化を独占していたのではないか。」

事実、弥生時代後期までの絹の出土は全て九州の遺跡からであり、近畿やその他の本州で絹が出土するのは古墳時代になってからである。

考古学者 森浩一氏

ヤマタイ国奈良説をとなえる人が知らぬ顔をしている問題がある。(中略)

倭人伝では、”養蚕をおこない、糸をつむぎ、細やかな(けん)や緜(めん)を作っている”。

作っていただけでなく、魏へ二度めに派遣された使者が献じた品物のなかに、”倭錦、青、緜衣、帛布”などがある。

(中略)

布目氏(布目順郎氏、京都工芸繊維大学名誉教授)の名著に『絹の東伝』(小学館)がある。目次を見ると、

『絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在地等を探る』の項目がある。

簡単に言えば、弥生時代にかぎると、絹の出土しているのは福岡、佐賀、長崎の三県に集中し、前方後円墳の時代、

つまり4世紀とそれ以降になると奈良や京都にも出土しはじめる事実を東伝と表現された。

布目氏の結論はいうまでもなかろう。

倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだということである。

この事実は論破しにくいので、つい知らぬ顔になるのだろう。

京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻 2019/1/31森 浩一 (著)学生社

117ページ

ここでも先に注意しておきたいことが一つある。奈良盆地全域を「大和」と表記し、大和政権とか大和の古墳文化などということが当たり前のように使われている。

しかし、「大和」の二字の表記も8世中ごろに初めて使われるので、古墳時代、まして弥生時代に「大和」の二字表記できる地名はない。

使用する漢字によって人々に誤解をうえつけるのは、暗黙のうちに大和中心主義に加担していることになる。

学問とは真実の探求のために死に物狂いの努力を続けることである。

黒塚古墳の発掘で三角縁神獣鏡が化粧具ではなく葬具として大量製作されたことが明らかになっても、まだ黒塚古墳の三角縁神獣鏡を「卑弥呼の鏡」というような非歴史的な言葉を使ってよんでいる鏡の専門家なる人がいるのは、もはや茶番を超えている。

↑あちゃ~ 手厳しい 邪馬台国畿内説、完全論破完全粉砕(笑)!! 素晴らしい!

併せて読みたい

絹の東伝―衣料の源流と変遷 単行本 – 1988/4/1布目 順郎 (著) 現・小学館ライブラリー

一片の布、一本の糸から古代が見える。中国・日本の古代遺跡から出土した絹の断片をもとに、絹の伝わってきた時代やカイコのたどってきた道を推理する…。

古代より人々を魅了しつづけてきた絹にまつわる秘密のさまざまをさぐる絹の文化史。