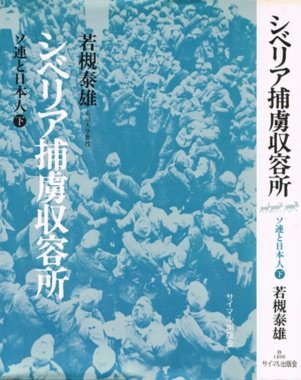

60万人もの日本人が、敗戦後、ソ連邦に不当に抑留され、手ひどい弾圧を受けたことは皆さんも知っていることと思う。

改めてシベリア捕虜収容所を読んで、その酷い実態に驚かされた。

1割、およそ6万人が途中で亡くなってる。

エリチンは謝罪していたが、戦争が終わった後も、こうした振る舞いをしていた国が現存するその怖さ!

輸送船を撃沈して多数の日本人を殺し、満州国になだれ込んできて乱暴狼藉の限りを尽くす。

ひどい国もあったものだ。

しかも、そんなひどい国がたしかに隣に現存し、反対の方向のウクライナに攻め込み始めた。

そんなソ連邦からできた政党、日本共産党が存在するその恐ろしさ!!

日本政府、外務省もこのときはよくやっている。

再三再四、占領軍をけしかけて問い合わせをしている。

常識的に考えて、60万人もの日本軍兵士がある日突如として消えたんだから、この対応はきわめてまっとうだ。

ぬらりくらり日本政府の問い合わせをかわすスターリン共産党政府。

この本を読んで感じたことはたくさんある。

寒さ、飢餓に加えて厄介だったのは、「思想教育」だったという。

夷を以て夷を制すの言葉通り、旧軍の序列を復活させたうえでの思想教育だったから、手ひどい日本人・元上官からのリンチが横行したという。

192ページ。天皇の菊の紋章も民主運動の手段として使われた。

兵舎や食堂の入り口に、直径50センチばかりの菊の紋章の彫刻をはめこみ、毎日出入りのたびに全員に踏ませたのである。

天皇を踏みつけ、これに憎しみをぶつけようというわけだ。

たとえば、早く地獄から抜け出すために、割り切ってそういう教育を受けた人が多く、大部分がそうだろうが、40万人くらいが帰ってきてるんだから、ソ連の思想教育をまともに受け止めた人も多いのではないか。

たとえば、この件だ。

反日サヨク政党が音頭をとって戦後、日本で起こったこういう公共事業への反対運動に力をふるったのではないだろうか?

地下鉄建設を断念させた都内の団地。結局、団地に地下鉄は来なかった。陸の孤島はなぜできた?東京メトロ南北線の物語

キャンプや車中泊にも【AmpereTime製!LiFePO4バッテリー】

![]()

シベリア抑留を生き延びた詩人、石原吉郎のエッセイ集。

詩人石原吉郎は、1945年、ハルビンでソ連軍に捉えられ、1953年の帰国までの大部分を、(単なる捕虜でなく) 戦犯として、シベリアで過酷な囚人生活を送った。

敗戦とともにソ連軍に抑留され、八年間のシベリア収容所体験をへてきた著者は、

帰国後、生き残った者として、戦後日本社会の変貌に戸惑いながら自らの体験を言語化していった。

〈告発〉しない生き方とは、加害者とは、罪とは、自己とは何か。

日本人による『夜と霧』とも評される比類なき書。

作者は、大学卒業の翌年1939年に応召され、終戦時にはハルビンの満州電電調査局に所属していたが、密告によりソ連に捕えられ、49年に反ソ・スパイ行為の罪で重労働25年の判決を受けて、53年にスターリン死去後の特赦で帰国するまで、8年間シベリアで抑留された。

憎むとは待つことだ

きりきりと音のするまで

待ちつくすことだ

詩とは「書くまい」とする衝動であり、詩の言葉は、沈黙を語るための言葉、沈黙するための言葉である――敗戦後、8年におよぶ苛酷な労働と飢餓のソ連徒刑体験は、被害者意識や告発をも超克した<沈黙の詩学>をもたらし、失語の一歩手前で踏みとどまろうとする意志は、思索的で静謐な詩の世界に強度を与えた。

石原吉郎

海が見たい、と私は切実に思った。

私には、わたるべき海があった。

そして、その海の最初の渚と私を、三千キロにわたる草原(ステップ)と凍土(ツンドラ)がへだてていた。望郷の想いをその渚へ、私は限らざるをえなかった。(中略)1949年夏カラガンダの刑務所で、号泣に近い思慕を海にかけたとき、海は私にとって、実在する最後の空間であり、その空間が石に変貌したとき、私は石に変貌せざるをえなかったのである。

(中略)望郷のあてどをうしなったとき、陸は一挙に遠のき、海のみがその行手に残った。

海であることにおいて、それはほとんどひとつの倫理となったのである。――「望郷と海」より

「強制された日常から」には、次のような記述がある。

(著者たちは一度に3、4日ずつ囚人列車で護送され、1日1回しか便所に行けない)

==わずか三日間の輸送のあいだに経験させられたかずかずの苦痛は、私たちのなかへかろうじてささえて来た一種昂然たるものを、あとかたもなく押しつぶした。ペレスールカ(中継収容所)での私たちの言動には、すでに卑屈なもののかげが掩いがたくつきまとっており、誰もがおたがいの卑屈さに目をそむけあった。==

(囚人は、ノルマ達成度によって食事の量に差をつけられた)

==このいわば<不動食>にありつくために、多少とも体力の残っている囚人は、その全力をかけるのである。そのあげくにかろうじてありつく増食が、そのために消耗した体力をまかなうことはほとんどない。私たちはながい適応の経験から、そのことを知りつくしているはずであった。だが、現実に目の前に置かれる日ごとのパンの重みは、結局は一切の教訓をのりこえる。==

↑この、ノルマという言葉がロシア語だと、「シベリア捕虜収容所」を読んで初めて知った。

食事もひどかったらしい。

毎食、黒パンと自分の姿が映る薄い塩汁といっていいスープばかり。

==このような食事がさいげんもなく続くにつれて、私たちは、人間とは最終的に一人の規模で、許しがたく生命を犯しあわざるをえないものであるという、確信に近いものに到達する。・・・その強制にさいげんもなく呼応したことは、あくまで支配される者の側の堕落である。しかも私たちは、甘んじて堕落したとはっきりいわなければならない。==

……人びとは文字どおり自分を喜ばせることを忘れているのであり、

あらためてそれを学びなおさなければならないのである。

フランクル『夜と霧』(霜山徳爾訳)

『夜と霧』を読んで、もっとも私が感動するのは、強制収容所から解放された直後の囚人の混迷と困惑を描写した末尾のこの部分である。

彼らはとつぜん目の前に開けた、信じられないほどの空間を前にしながら、終日収容所の周辺をさまよい歩いたあげく、夜になると疲れきって収容所へ戻ってくるのである。これが、強制された日常から、彼らにとってあれほど親しかったはずのもう一つの日常へ〈復帰〉するときの、いわばめまいのような瞬間であり、人間であることを断念させられた者が、不意に人間の姿へ呼びもどされる瞬間の、恐れに近い不信の表情なのである。

その頃、私は市内の建築現場で働いていたが、ある日出来あがったばかりのバルコニーから、茫然と街を見おろしていたとき、かたわらの壁のかげで誰かが泣いている気配に気づいた。

私のよく知っている男であった。

十七のとき抑留され、ハバロフスクで二十二になったこの〈少年〉が、声をころして泣きじゃくるさまに、私は心を打たれた。

泣く理由があって、彼が泣いているのではなかった。彼はやっと泣けるようになったのである。バム地帯で私たちは、およそ一滴の涙も流さなかった。

(74頁)

↑本書はちくま文庫版で読んだが、私に影響を与えている。

私はこの本を読んで、パソコンで日記というものを付け始めた。

25年も前のことである。

人間に、自分ひとりの時間しかなくなる時、掛け値なしの孤独が彼に始まる。

失語の過程は、ある囚人にあっては、べつなかたちをとる。

私はしばしば、朝起きてから夜寝るまで、なにかにおびえるように、のべつ幕無しにしゃべり続ける男を見た。

失語とは、いわば仮死である。

言葉がなお余命をたもち、有効であるのは、彼らの過去、かつて人間であった記憶のなかである。

それはけっして共有されることはなく、ひとりひとりにあって息づいている。

囚人にとって、過去とその記憶は、すべて喜ばしいものの集積であり、そこでは言葉は無傷であたためられ、喜ばしくその機能をたもちつづける。

日本がもしコンミュニストの国になったら(それは当然ありうることだ)、僕はもはや決して詩を書かず、言葉少なに鉄を打とう。

働くことの好きな、しゃべることの嫌いな人間として、火を入れ、鉄を焼き、だまって死んでいこう…

この言葉の数々の重み…

おわりに正しいアイヌ問題認識で数々の発信をしておられる的場 光昭氏の言葉を紹介したい。

個人的にわたしの心に刺さった文章を最後に挙げておく。

反日石碑テロとの闘い―「中国人・朝鮮人強制連行」のウソを暴く 2015/4/1 的場 光昭 (著) 展転社 あとがきより

2023-12-28

アイヌ副読本『アイヌ民族:歴史と現在』を斬る―北朝鮮チュチェ思想汚染から子供を守れ 2020/的場 光昭 (著)展転社

「マルクスレーニン主義にかぶれて、全青春を棒に振ったことをどうしても認めたくない連中、つまりバカなことをバカだと思わないイデオロギーかぶれの連中がいまさら面と向かって社会主義だの共産主義だのと叫ぶわけにはいかなくなって、様々な形でその精神風土の原風景への郷愁から反日へ反日へと回帰するのでしょう。

愚かな人間は一つの思想を理解するのにエネルギーを使い果たし、最後はその思想すら忘れて情緒的反応しかできなくなってしまうのである。

しかし彼らは「必然の結果」であるはずの体制、つまり必然であるためなんらエネルギーを必要としないはずのその体制維持に、なぜか人民を弾圧し、他民族を武力で圧迫支配し、そして党幹部を粛清することにエネルギーを注ぐ、中国共産党や北朝鮮と共謀して、資本主義・自由主義と福祉国家の調和という意味では、世界に類を見ない、ということは彼らの思想理論とは真逆の日本社会を見るにつけ、自分たちの人生が否定されたかのように感じて、嫉妬心や憎しみを募らせるのでしょう。」

併せて読みたい

石原吉郎 – シベリア抑留詩人の生と詩 2015/細見 和之 (著)中央公論新社

【石原吉郎生誕100年記念出版】 死と隣り合わせの重労働と飢え、そして人間に対する過度な不信……。 厳寒の地シベリアで詩人は何を体験し、日本社会に何を見たのか。 62年の生涯を丹念にたどり、詩からエッセイ、短歌俳句まで精緻に読み解き、 戦中・戦後体験と透徹した作品世界を捉えなおす。

↑帰国後の石原吉郎の苦労から、早すぎる死まで。死ぬ数日前に、すべての詩作団体から脱退しており、そのタイミングから自殺が疑われたという。

シベリアの日本人捕虜たち ロシア側から見た「ラーゲリ」の虚と実 1999/セルゲイ・I・クズネツォフ (著)集英社

日本人捕虜収容所のシステムと運営の実態、強制労働の種類と死者6万人の詳細等、情報公開で初めて明らかになった抑留の記録。旧ソ連の政策としての抑留の全体像を新発見の資料やレポートで検証。

いわゆる「親日派」のロシア人によるシベリア抑留の検証。

この本でいちばん印象に残ったのは、少ない食事を気の毒に思って地元のロシア人たちが食べ物を分け与えてくれたところ。

それは「シベリア捕虜収容所」でも再三言及されてる。

それがなかったならば、6万人以上の死者になっていたことは確実だ。