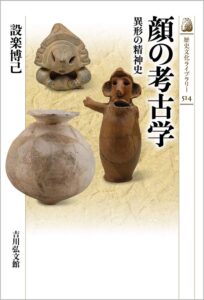

土偶・仮面・埴輪・土器など、縄文時代から律令期にかけて作られた〈顔〉を意匠とするさまざまな造形品。

抜歯やイレズミの顔面加工、笑いや怒りの誇張表現、耳飾りや髪形など、豊富な事例を素材に、考古学的研究手法で分析。

古人(いにしえびと)の〈顔〉に対する意識の変化とその社会的背景を明らかにし、そこに込められたメッセージ、異形(いぎょう)の精神世界をさぐる。

そこそこ面白いが、ここで取り上げるまでもないと読み進めていって、136ページの写真をみて、あっとなった。

「わたしが拾った耳飾り」とタイトルがつく。

私はこの縄文時代の耳飾りが好きで、榛名山のふもとの「耳飾り博物館」にまで行ったことがあるからだ。

このデザインはまったく卓越している。

こういう賛辞は平凡だが、これが3000年前の日本人が作ったとは思えなかった。

複数個、関東圏で出土しているから、当時の関東ではこの形がブームだった?

たしか東京の府中でも出土している。

群馬県にこれを集中的につくる工房があったみたいだ。

東京都調布市下布田遺跡出土の土製栓状耳飾り(江戸東京たてもの園所蔵)。直径9.8センチメートル、重量75グラムと日本最大級で、粘土が生乾きの段階で花弁様文を肉彫りして整形し、焼成後に樹脂と混交した弁柄を塗布して仕上げた精巧な作品である。出土品群ではなく単体で重要文化財に指定された唯一の耳飾りである。なお、群馬県の千網谷戸遺跡からも同じ意匠の土製耳飾(ギャラリー項参照)が多数出土しており、両者の関係性が推測される。

私はデザインとは縁遠い中年男だが、この耳飾りのデザインは本当に素晴らしい。

私にとって、縄文時代とは極端に言ってこれである。

こんな卓越したデザインの耳飾りを生んだ文化、縄文時代とはいったい何だったのかに興味が湧く。

www.mag2.com

日本人は縄文時代から器用で繊細でハイセンスだったことが判明

ライフ2017.12.04 by gyouza(まぐまぐ編集部)

その縄文時代の晩期に関東地方周辺で作られたという、土器と同じ土製の「耳飾り」が、あまりにも繊細で造形的に優美だと話題になっています。

画像とコメントを投稿したのは、ツイッターユーザーの、酒上小琴【サケノウエノコゴト】さん(@raizou5th)。

どれだけ美しい耳飾りなのか、まずは当該ツイートを早速ご覧ください。

上越線、前橋駅から八木原という駅で、地図でみると左手、榛名山の方向に降りて、かなり歩く。

しばらく歩いて振り返ってみたときのパノラマの素晴らしさ!

赤城山と榛名山のちょうど中間のところに私は立っていた。

榛東村耳飾り館 https://www.vill.shinto.gunma.jp/mimikazari/index.html

榛東村耳飾り館は、群馬県北群馬郡榛東村大字山子田1912にある村立歴史博物館。 国の史跡・茅野遺跡の発掘調査成果と、耳飾りなどの出土遺物を紹介する。キャッチコピーは『世界ではじめての耳飾り専門館』。

所在地: 〒370-3502 群馬県北群馬郡榛東村山子田1912

営業開始: 9:00

電話: 0279-54-1133

開業: 1992年

群馬出身の望郷男と、群馬県のこと知らない他国者が、勝手に書き込んでいるブログです

2020年 02月 03日

耳飾り専門博物館(ぐんま・榛東村)

(1176)国指定重要文化財(縄文時代のイヤリング)