畿内の巨大古墳は、本当に古代の天皇の陵墓なのか?

幕末の混乱期に政治的背景のもとで治定された古代の天皇陵に疑問を抱く著者が、天皇陵成立のプロセスと、天皇陵の政治的背景を明らかにする。

著者紹介 1941年茨城県生まれ。國學院大學文学部卒業。茨城大学名誉教授。中国・西北大学文学院兼職教授、土浦市立博物館館長等を務める。

仁徳天皇陵か、大山古墳か――

日本最大の前方後円墳を、考古学者・森浩一は「大山古墳」と呼ぶべしといい、古墳を管理する宮内庁は「百舌鳥耳原中陵」と呼び、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を目指す関係者などは「仁徳天皇陵古墳」と呼ぶ。

その後、森浩一先生の尽力が実ったせいか、仁徳天皇陵が「大山古墳」になったのはご案内の通りである。

墓誌が残っていないという東アジアでは特異な日本の古墳群…

森浩一先生にすれば、仁徳天皇陵だけがひとりそうではなく、他にもこの古墳は××天皇陵ではないよ、それはおかしいよ、と考えておられたことは想像に難くない。

畿内の巨大古墳は、本当に古代の天皇の陵墓なのか?

私も若輩ながら(笑)、そのことを突き詰めて考えてきた。

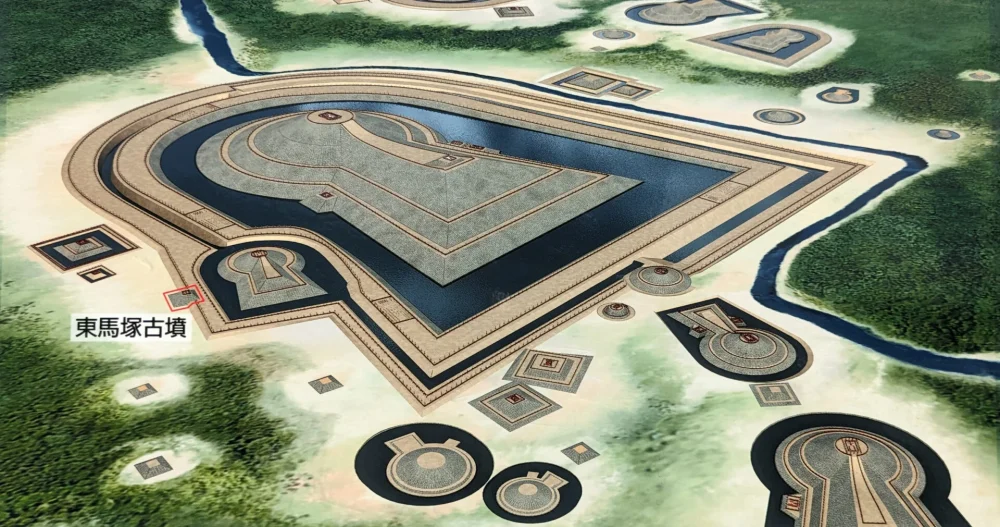

たとえば、これを見て欲しい。

↑この大古墳の左下の、周濠をさえぎるように作られているのが、二ツ塚古墳である。

形がおかしい応神天皇陵〈誉田御廟山古墳〉の謎!【古墳の界隈007】

古代史新説チャンネル チャンネル登録者数 1.19万人

9575 回視聴 2 年前 #古墳 #誉田御廟山古墳 #古代史新説チャンネル

応神天皇の陵墓と言われている誉田御廟山古墳に食い込む二ツ塚古墳! 全国2位の巨大前方後円墳なのに形が美しくない!

時代

この古墳の30年ないし50年後に築造されたとみられる誉田御廟山古墳の内濠と内堤が、この古墳を避けるように大きく歪んでおり、また外濠も同古墳手前で途切れていることから、誉田御廟山古墳の被葬者(応神天皇か)にごく近い人物が埋葬されたと考えられている。

↑ウィキペディアにこうあるが、納得できない。

つまり、小さな遮っている二ツ塚古墳の方が先に作られたのだという。

大王の墓なら、土地は無限にあるのだから避けて作ればよかったのではないだろうか??

それにこれらの大古墳は同時多発的に、ガーッと作られてる。

百舌鳥古墳群(もずこふんぐん)は、大阪府堺市にある古墳群。

半壊状態のものも含めて44基の古墳がある。このうち19基が国の史跡に指定されているほか、

これとは別に宮内庁によって3基が天皇陵に、2基が陵墓参考地に、18基が陵墓陪冢に治定されている。

かつては100基を上回る古墳があったが、第二次世界大戦後に宅地開発が急速に進んだため、半数以上の古墳が破壊されてしまった。

古市古墳群とともに、巨大な前方後円墳を擁する古墳群として知られる。

古市古墳群(ふるいちこふんぐん)は、大阪府羽曳野市・藤井寺市にある古墳群。

20基が国の史跡に指定され、27基(重複含む)が宮内庁により天皇陵(8基)・皇后陵(2基)・皇族墓(1基)・陵墓参考地(1基)・陵墓陪冢(15基)に治定されている。

↑明らかに、密度が異常だよ…

畿内の巨大古墳は、本当に古代の天皇の陵墓なのか?

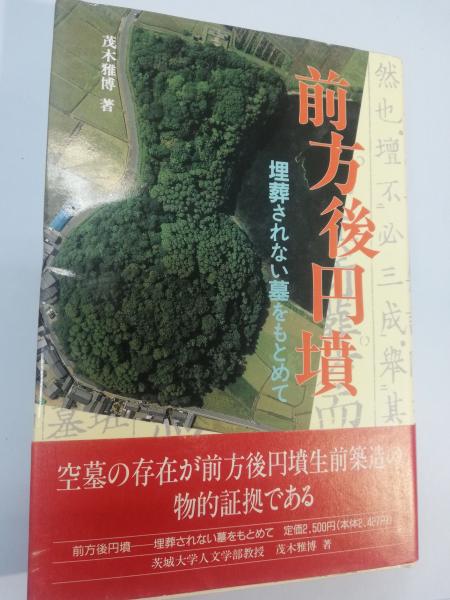

前方後円墳 埋葬されない墓をもとめて 茂木雅博著 京都 同朋舎出版 1992.8

この、考古学者は私と同様の疑問を持ち、その証拠に、日本の古墳の大部分はじつは「寿陵」ではないかとの、極めて建設的な意見を述べているただ唯一の考古学者だ。

古墳として知られるもののうち、じつは埋葬施設が全くない古墳が多すぎるという状況証拠から、この考古学者はそうした説に行きついたみたいだ。

ここで、私の書いてることを「補強」するという意味で一点述べたい。

日本に残る前方後円墳というのは、日本独自のものであるらしい。

それは、シナ、朝鮮半島に残る古墳というものは、埋葬施設が積み上げられた土の底にあるらしい。対して日本のそれは、積み上げられた上部、てっぺんにあるということだ。つまり、一つの古墳を作るに際し、5年かかるとしよう。

シナ、朝鮮半島に残る古墳は、「最初」に埋葬施設をつくるということになり、それは明らかに墓以外の何物でもない。

対して、日本の古墳群は、てっぺんに埋葬施設が作られるということは、5年かかる古墳造営のいちばん最後に埋葬施設が作られるということを意味しよう。

「寿陵」かどうかではなく、やはりここは、埋葬施設は二次的なものであったのではないだろうか。

古墳時代寿陵の研究 茂木 雅博/著:雄山閣出版1994年03月

茂木氏が重要なことを書いているが、

藤原京造営(持統天皇四年、690年開始、遷都694年)と四条古墳

平城京造営と神明野(しのの)古墳・市庭古墳

長岡京造営と今里車塚古墳

平城京から長岡京に遷都されることになると、再び造営工事が開始され、少なくとも4つの前方後円墳が削平されていることが発掘調査によって確認された。

以上、我が国の古代天皇制が確立していく過程で、4世紀末から6世紀初頭に築造された古墳が、遷都による都城造営によって完全破壊が実施されていた事実を明らかにしておいた。

この事実は、中国人研究者・王建新に指摘されるまでもなく、じつに不可解なことである。

例えば、5世紀末から6世紀初頭に築造された四条古墳が、藤原京の都市計画道路によって跡形もなく削平されていることがある。

だから、この四条古墳は築造されてわずか200年で忘れられ破壊されたことになる。

墳丘よりみた出現期古墳の研究 茂木 雅博/著:雄山閣1987年09月

初期費用0円、入金は最短翌営業日

月額固定費なし、主要カードブランドの決済手数料2.5%の決済を。

![]()

喜多貞吉も1936年に、前方後円墳問題に関して、次のように指摘した。

かくこの陵形がひとり我が国においてのみ発達した所以のものは、

志那及び朝鮮においては、霊柩の安置場所が常に低位置にあり、我が国においては、特に墳丘の頂上に設けられるという点にのみ始めてその起因が認められるべきである。

(前方後円墳の起源および沿革に関する憶説)[考古学雑誌 1936年}

喜田貞吉

この人は本当に凄い。

関心領域たるや、「南北朝正閏問題」から、エミシ・アイヌ・縄文土器から、 法隆寺再建非再建論争、被差別部落問題まで、じつに多岐にわたる。それでいて、深い。感心する。

たった69年でなくなったとは思えない。

高地性集落と倭国大乱―小野忠熈博士退官記念論集 1984/雄山閣「高地性集落」を追いかけて…

古墳の数(大体、古墳時代400年として、20万基余りの古墳がこの狭い日本列島に造られたという!!)から、世の大多数の考古学者がいう「祭りごとの為に築かれた」というのは違うんじゃないか。いま現在残っている古墳が15万基。宅地化、農地化、高速道路になって潰されてしまった古墳が約5万基。驚くべきは、50万基作られたという説もあることだ。

結論から言うと、私は、古墳というものは原住系の、銅鐸民? を使役して、新興の九州から攻め込んできた、圧倒的に数が少ない新勢力が、編み出した作り出した征服方法ではないかと思ってる。

結果ではなく、過程(強制労働)に意味があった—

「ピラミッドの目的は完成後の『用途』にあるのではなく、造るという『製作』そのものにあるのである」

『ピラミッドの謎』1975 学生社 物理学者 クルト・メンデルスゾーン博士