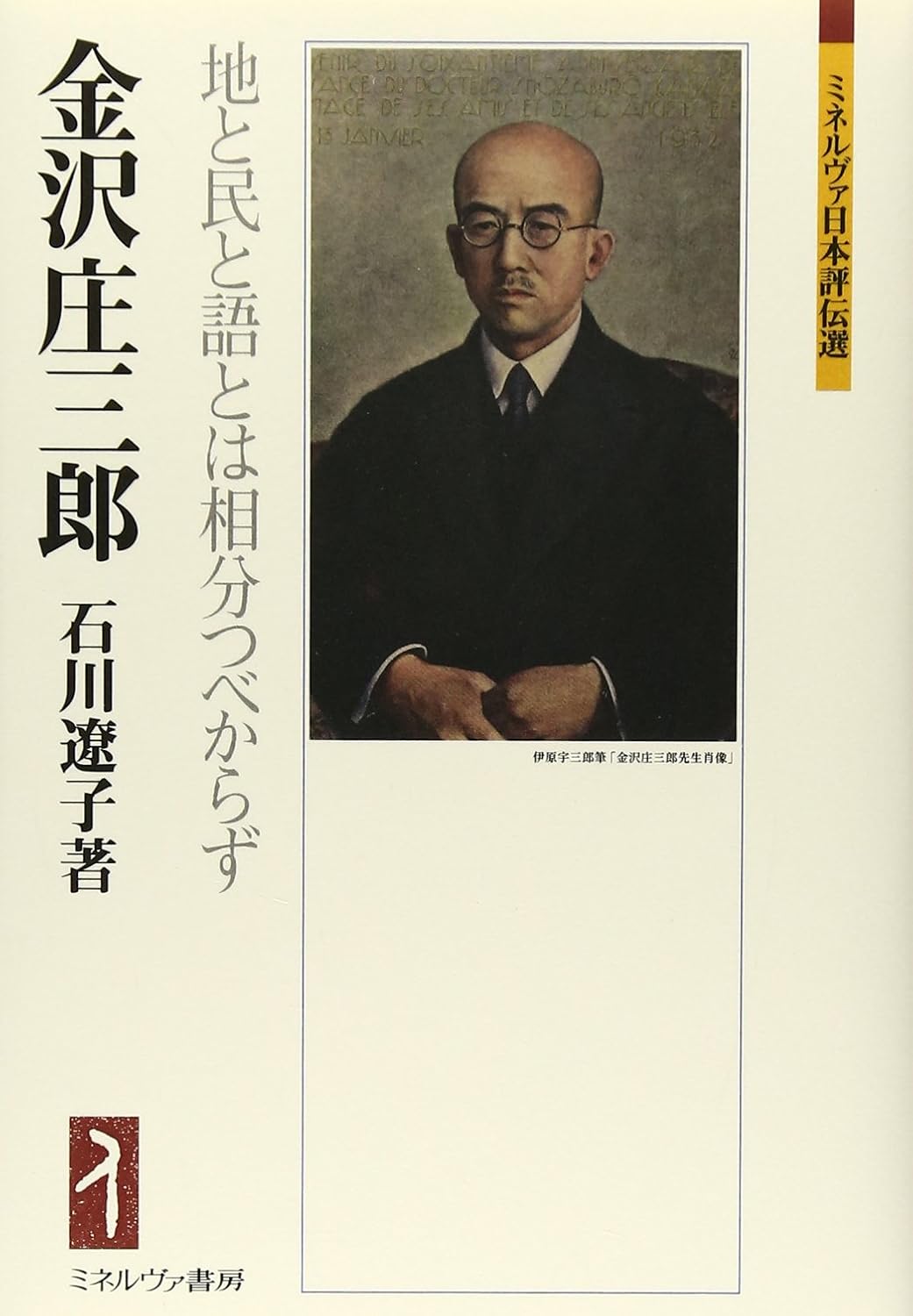

『日鮮同祖論』等で金沢は何を訴えたのか。本書では、その足跡と論考を丹念に辿り、朝鮮と朝鮮語への思いを探る。

「日鮮同祖論」は大昔に一度読んだことがある。

『日鮮同祖論』において、「昔の朝鮮国は文明国である」で始まり、『古事記』や『神皇正統記』、『万葉集』や『風土記』などの多くの古典・文献が参照され、

「韓国は神国である」とのテーゼが引き出される。

そして「神の国なる朝鮮で神の子として生れた方々が、我国に渡来し、神として祀られたこと」に及んでいく。

それは朝鮮半島からの日本民族の日の出に向かう東進移動であり、そこに日本の神代史が形成される。

そのような記述にそって、地名や人名に関する日鮮語の比較が言語と音韻に基づいて行なわれ、日本語と朝鮮語の類似が挙げられていく。

人物

大阪生まれ、東京帝国大学卒。アジアの各言語の比較研究を行った。

北海道(アイヌ語)、大韓帝国(朝鮮語)、琉球、シベリア(ロシア語)、満洲(満洲語、蒙古語)などでフィールドワークを行い、さらに中国語も修めた。

また、國學院大學教授を務め、東京帝国大学、東京外国語学校、駒澤大学にも出講した。

日本語と朝鮮語を対象とした、「日韓両国語同系論」(1910年(明治43年))や「日鮮同祖論」(1929年(昭和4年))は、朝鮮半島併合を理論的に正当化するため、併合推進者が頻繁に引用した。

日鮮同祖論に関する批判

1929年、金沢は言語学に基づき『日鮮同祖論』を刊行した。

朝鮮研究の日本人の冷淡さを知っている金沢としてはそれなりの覚悟と挑戦をこめて、この書名をつけたと思われる。

しかし、色々な批判に晒される。

特に戦後、1963年金容しよう(当時ソウル大学校師範大学助教授)は、韓国史の研究から日鮮同祖論を批判している。

日本の旗田巍も批判している。

戦前、金沢は政治的な利用はまったく考えなかったが、同化政策には積極的であった。

広辞苑(岩波書店)の新村出博士に比べれば、「広辞林(三省堂)」の金沢庄三郎博士は影が薄い。

あの「日鮮同祖論」の金沢庄三郎博士が、いったいどんな人生を送ったのか。

1929年:「日鮮同祖論」を刊行。

1932年:4月、聖心女子学院高等専門学校国文科の教授。

1933年:国学院大学を辞任。

1945年:平塚で敗戦を迎える。自宅は全壊を免れたが疎開生活。

1946年:大本山永平寺で得度。月江庵禅心無得居士という法名を贈られる。

1949年:4月、新制駒澤大学文学部長、兼国文科教授に就任。

1951年:天理大学で特別講義。

1952年:曙町の地所を売却して永平寺に寄進。永平寺東京別院に自宅を新築する。

1953年:4月、鶴見女子短期大学国文科長兼国語学教授に就任。

1954年:永平寺東京別院内の麻布あけぼの幼稚園の初代園長。

1958年:3月、「新版広辞林」を刊行。10月紫綬褒章を受章。

1964年:4月、勲三等瑞宝章を受章。

1967年:6月2日、永平寺東京別院内の自宅で生涯を終えた。

妻・多喜とともに(1949年)

それでは、金沢庄三郎の「日鮮同祖論」の具体的な中身について、お前はどう思うか問われたら、「ふーん、難しい…」というしかない。

古代朝鮮語で日本の古典は読めるか (古代文化叢書) 1994/8/1西端 幸雄 (著) 大和書房

古代朝鮮語で日本の古典は読めるという藤村由加・李寧煕・朴炳植の解釈を徹底的に批判する。

↑私が言いたいことはこの本に尽きている。

「古代朝鮮語」で云々 すでにその段階でダメ 古代朝鮮語なるものは存在しない。

新羅のリトのことを言いたいんだろうが、金石文でいくつか残ってるだけで日本語のルーツを解明できるほどの量がない。

古代朝鮮語は断片的には残っているのだが、日本書紀などにあらわれる古代朝鮮語の単語は、同時代の日本語の語彙と一致していない。

古代朝鮮… 任那と百済と新羅では、会話が不可能だったと、シナの古書にそう書いてある。

解読者たちは、日本語に対する知識が不十分、上代特殊仮名遣いはおろか歴史的仮名遣いと現代仮名遣いの区別すらいいかげんである。

司馬遼太郎はじめ、「古代朝鮮語」で云々言ってるのは胡散臭い。

朝鮮最古の三国史記は11世紀の書物。万葉、古事記、日本書紀より300年以上遅い。

周辺諸民族の言語とまったく似たところのない特異な日本語。

語順のまったく逆のシナ語は問題外として、朝鮮語ハングル語も、高句麗語のひとつ、二つに似たところはあるかもしれないが、羽田に行くモノレールで聞く3か国語の案内を聞けば、なんでこれほど異なる言語がすぐ海の向こうにあるとは信じられないほどだ。

胡乱 5つ星のうち5.0 トンデモ本批判の労作 2002年5月25日に日本でレビュー済み

十年ほど前、朴炳植・藤村由加・李寧煕らの「万葉集や古事記は古代朝鮮語で書かれている」と主張するトンデモ本がブームになったことがあった。

万葉集を日本語で読むのは間違いで、古代朝鮮語で読まなければならない。そして三者はそれぞれの手法で「古代朝鮮語」による解釈を示すのだが……

本書はそうした「解釈」の間違いや矛盾点を執拗にほじくり返して批判を加えている。たとえば、

・彼等の「解釈」には単なる語呂あわせ、連想ゲームに過ぎないものも含まれている。

・実はハングル創始以前の朝鮮語の文献はほとんど存在せず、古代の朝鮮語は断片的にしか判明していないので、万葉集の歌にあてはめて解釈するのは原理的に不可能。

・逆にいえば古代朝鮮語は断片的には残っているのだが、日本書硊’ !などにあらわれる古代朝鮮語の単語は、同時代の日本語の語彙と一致していない。

・解読者は日本語に対する知識が不十分、上代特殊仮名遣いはおろか歴史的仮名遣いと現代仮名遣いの区別すらいいかげんである。

という反論が数多くの実例とともに詳述されており、ひどく説得力がある。

朝鮮語で『万葉集』は解読できない 安本 美典 (著)計量比較言語学の第一人者が「万葉集=朝鮮語説」を論破する。JICC出版局 (1989/12/1)

郷歌及吏読の研究 (1931年) (京城帝国大学法文学部紀要〈第1〉) 小倉 進平 (著)

おそらく、日本語の基層は7割方、南方語であろう。

母音で終わり、あと、語順が南方語と一致してる。

朝鮮語より、マオリ語と一致する言葉が日本語には多い。

それから、約2万年に及ぼうとする縄文時代をぜったいに無視できない。

縄文語の発見 1991 小泉保 (著) 青土社 解き明かされた日本語の謎

日本語の起源を弥生時代とする従来の説を排し、その濫觴を縄文時代に求めた本書は、“日本語の誕生”のみならず、いわゆる上代特殊仮名遣い、連濁・四つ仮名現象、アクセントの発生、方言分布など、日本語学における難問をここに解き明かした記念碑的労作。

本書まえがきより

「弥生期の言語と縄文期の言語の間には血脈の断絶があったと決めてかかっていた。

そうした確証は何もないのに、断絶の憶説にいまも研究者はしばられているのである。そのため、系統論はいきなり日本語の祖先を特定しようとして

日本の北方に南方に親類縁者を探し求めてきたが、結局それらしい相手を見つけることができなかった。

「縄文時代の言語については言語学者も国語学者も口をつぐんだままであった。怠慢と言われても仕方ない。

それは奈良時代の母親筋にあたる弥生語が現代日本語の祖先であるという仮説に縛られていたからである。そして、弥生語以前には素性のわからない多様な言語が話されていたが、弥生語によって統一されたと思い込んでいたのである」

この分野、いろいろ読んだが本書が白眉だと思う。

日本言語学会の会長らしい。続編がないのが惜しい。

厄介なのが、明治維新以来、明らかに、日本人がつくった言葉なのに、それを認識しない、できない、ちょうせんじん、日本人が多いことである。

【噴水台】造語後進国 2014/05/02(金)

http://japanese.joins.com/php/article.php?sv=jnews&src=opi&cont=opi0&aid=20010705220021100

中国共産党が日本の帝国主義と国民党をはね除けて広大な大陸を掌握し1949年新政権を樹立する際、国名を決める問題で頭を悩ませたそうだ。

共産主義の理念を具現する人民の国家という意味を盛り込まなければならないが、

漢字でできた近代的な概念語の大半が日本製だったからだ。特別な代案もなかったために、

結局自尊心を捨てて「中華人民共和国」と定めたわけだ。@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

「中華」は中国製だが、「人民(people)」と「共和国(republic)」は日本製単語だ。

明治維新(1868年)を前後とし、西欧の文物と思想を率先して輸入した日本の知識人らの血のにじむような努力が、

漢字宗主国の国名にまでに影響を及ぼしたわけだ。

我々(韓国のこと)が日常的に使っている漢字語のなかには、開化時代、日本が作った用語が数え切れないほど多い。

文化、文明、思想、法律、経済、資本、階級、分配、宗教、哲学、理性、感性、意識、主観、客観、

科学、物理、化学、分子、原子、質量、固体、時間、空間、理論、文学、美術、喜劇、悲劇、社会主義、共産主義…。

明治時代の思想家である福沢諭吉は、こうした造語に貢献した代表的な人物だ。

speech→演説、debate→討論、copyright→版権、などの訳語が福沢の作品だ。

韓国人に耳慣れた単語である「民族」も、正してみると宮崎という日本人が1880年代に

フランス語「Assemblee Nationale(フランス下院)」を「民族会議」と翻訳したところから始まったものだという説が有力だ。

「民族」は1890年代に入って初めて韓国語に編入された。

↑日本人の頭の良さにほれぼれする…