読後感がジョルジュ・シムノンの最良作のそれにちかい。

ただ、こっちは実話、これはすごいよ、おれも泣きはしなかったけどそれより深い感動を毎度味わってる。

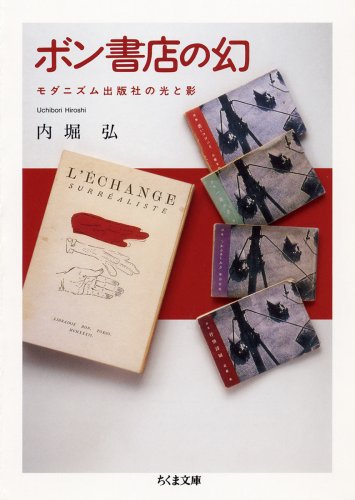

1930年代、自分で活字を組み、印刷をし、好きな本を刊行していた小さな小さな出版社があった。

著者の顔ぶれはモダニズム詩の中心的人物北園克衛、春山行夫、安西冬衛ら。

いま、その出版社ボン書店の記録はない、

送り出された瀟洒な書物がポツンと残されているだけ。

身を削るようにして書物を送り出した「刊行者」鳥羽茂とは何者なのか?

書物の舞台裏の物語をひもとく。

内堀/弘 1954年生まれ。1980年に古書店「石神井書林」を開業。詩歌書を専門に、1920~30年代のモダニズム文献を扱う

「文庫版のための少し長いあとがき」 ← 遺児との邂逅の場面 60年の時を経て!!ひたすら泣ける を収録しているちくま文庫版じゃなきゃダメ

1932年の夏、鬱蒼と樹齢600年の欅が繁る東京・雑司が谷、鬼子母神の片隅で、たった一人、活字を拾い上げる男がいた。

男の名前は 鳥羽茂。若干二十歳。ボロボロの借家の狭い土間に印刷機と活字を置いていた。

それが、ボン書店だった。

たった7年だったがこの小さな小さな書店からは、竹中郁、北園克衛、春山行夫、荘原春樹、近藤東、安西冬衛、佐藤一英、吉田一穂らの瀟洒で静謐な詩集たちが生まれた。それはまさに時代の尖端を行くモダニズムの詩集だった。

しかし、それらの詩集が飛ぶように売れたわけではない。200部、300部限定で凝りに凝った装幀を施し、赤字覚悟で廉価で販売したが、事前予約が数十部しかなかったとある詩人の日記は伝えている。

そしてこの青年は貧困と病苦と時代の荒波の中にふっつりと消えていく。わずかな詩集だけを残して。

夭折の詩集発行者、鳥羽茂。その謎の人生を膨大な資料と生き残った人々へのインタビューで追ったのが石神井書林店主、内堀弘による「ボン書店の幻 ─モダニズム出版社の光と影」である。

本文を読み終えると、「文庫本のための少し長いあとがき」が続きます。

この文章が、「鳥羽茂」の追悼として最高のものです。

単行本が出版されてから十数年の歳月の後、作者は「鳥羽茂」の妹に出会うことが出来、息子にも出会います。

そこで語られることにより、「鳥羽茂」のその後の不明だった部分が明らかになる。

そして、最後に作者は「鳥羽茂」の終焉の地にまで足を運ぶ。

「……昭和14年頃、数か月だけこの村で過ごした病弱な父親と小さな男の子のことを覚えていませんか」

汗ばむほどの陽気なのに、腰かけている縁側には爽やかな風が吹いた。

「おさきのことか」、老婦人となった彼女はそうつぶやいた。

田に少し突き出した低い土地があって、地元では「おさき」と呼ばれていた。

尾の先ということだろうか。そこに、馬屋に並ぶ小屋があって、かつて「お父さんと子供」が住んでいたらしい。

白檀の森ほの明るく

啞の少女の頬こけし

尾崎の宿の四つ下がり

病床の鳥羽茂がここで書いた詩だ。

「尾崎の宿」の意味がわからなかったが、「おさき」はこの場所のことだったのだ。

「馬小屋ならまだ残っているよ。行ってみるかい」

老婦人はゆっくりと立ち上がった。

併せて読みたい

古本の時間 2013/9/3 内堀弘 (著)晶文社

振り返ってみると、東京の郊外で詩歌専門の古書店を開いたのは三十年以上も前のことになる。最近は若い人たちから「古本屋になりたい」。こんな相談がもちこまれるようになった。自分の年齢を感じるようになり、同時に、店にたどり着いた古本の数々、落札できなかった多くの古本の顔も浮かんでくる。テラヤマを買った日。山口昌男と歩いた神保町の夜。夭折の詩人・塩寺はるよの足跡を追った日々……。そして、やさしかった同業者の死を悼 む夜が少し多くなっている。伝説の古本屋「石神井書林」の日録、第2弾!

石神井書林 日録 2001/晶文社 内堀 弘 (著)

東京の石神井に近代詩専門の古本屋を構え、二十年。店売りではなく、古書目録を全国に発信し店を営んでいる。表舞台から消えた無名の詩人たちの言葉を発掘する、ユニークな古本屋の日々を描いたノンフィクション。

アルハンゲリスクからきた小男 シムノン選集〈第10〉妻のための嘘 (1970年) ジョルジュ シムノン (著), Georges Simenon (原名), 品田 一良 (翻訳)