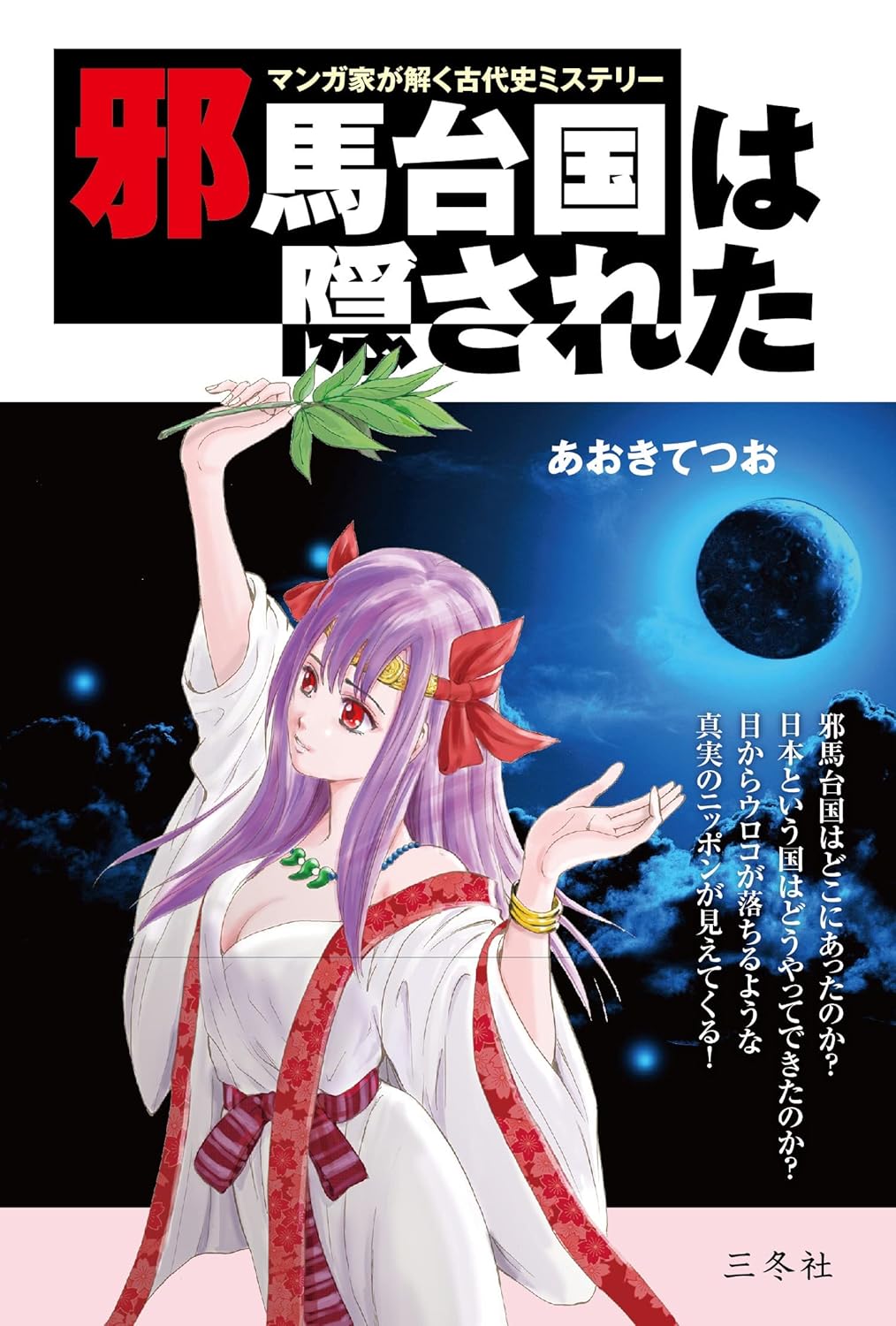

邪馬台国はどこにあったのか? 日本という国はどうやってできたのか?

目からうろこが落ちるような 真実のニッポンが見えてくる!

【推薦】日本漫画家協会理事長 里中満智子

ヤマタイ国の実像に独自の解釈で迫るあおきてつお説は、10年後にはメインの解釈になっているかも。そう予感させる説をぜひ知ってほしい。

(注)この書籍はマンガ作品ではありません。

マンガ家 東京都出身

1980年、小学館「ビッグコミック」で「10月のメモリー」でデビュー。以降1990年ごろまでは少年誌を中心に活躍。その後は主に集英社・小学館・リイド社などの青年誌で執筆活動をしている。中学英語教科書「NEW CROWN」(三省堂)制作委員を歴任。歴史に関しては「新版 学習まんが 日本の歴史」(集英社刊)古代編1~3巻執筆。古代史検証コミックも多数出版。歴史文化に携わり、歴史講演会などの活動も行っている。

代表作「緋が走る」は1999年でテレビドラマ化、「島根の弁護士」は2007年フジテレビドラマスペシャルで放送、「赤い靴はいた」は2019年東映にて短編教育アニメ化された

【邪馬台国】はどこにあるのか? 死のリズムを奏でる不可思議な神宮、その驚愕の舞台裏とは? 天皇家・三国志・発掘物・小学校の理科から読み解く最新の「九州説」を紹介【論争】(Yamatai)

セピアのゼロから歴史塾 チャンネル登録者数 8.26万人

40万 回視聴 3 年前 #邪馬台国 #卑弥呼 #日本史

邪馬台国論争は単なる古代史のミステリーにとどまらず

天皇家のルーツ、という「今」に直接的に関係する内容です。

…

ここで取り上げる本は、それに共感するところが多かったという部分が大きい。改めてそう感じさせてくれる本に出合った。

マンガ家が書いた本と侮るなかれ…

邪馬台国九州説の集大成という趣もあって見事である。

日本漫画家協会理事長 里中満智子先生がおっしゃる通り…

ヤマタイ国の実像に独自の解釈で迫るあおきてつお説は、10年後にはメインの解釈になっているかも。そう予感させる説をぜひ知ってほしい。

ようつべのセピア氏の1時間もある! 解説動画と併せてみればより理解も深まる。

何より、40万回再生という事実が、このあおきてつお氏の提示の説得力の濃さを物語っている。

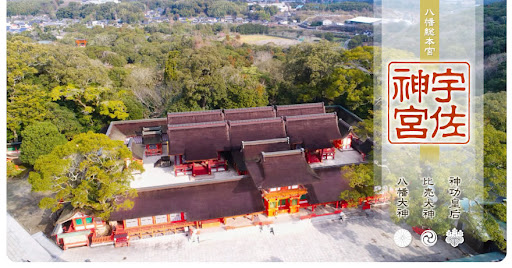

① 謎の八幡信仰について

日本で一番多い八幡信仰(宇佐神宮)の総元締めである。

しかし、この神社、謎が多い。謎だらけである。

発祥からしてわかっていないことが多すぎる。

文献的には、844年にできた「八幡宇佐宮弥勒寺建立縁起」が最も古いらしい。

844年とは、新しすぎる。

肝心なことが書かれていない畿内ヤマト政権の工作だらけの書である。

3神を祀っていて真ん中に、八幡大神(誉田別尊、応神天皇)、

左右に、比売大神(ひめおおかみ)と、神功皇后。

比売大神というのが出所由来がわかっていないという不思議。

ズバリ言おう、この比売大神が卑弥呼ではないか。

何らかの先行した文明体が北部九州にあったのは明白ではないだろうか。

宇佐神宮、亀山神社。大正時代の改修工事でなかに石棺らしきものを見たという、朱が眼を射たという工事関係者の証言がある。

② 魏志倭人伝には「女王国の東の海を越えるとまた倭種の国」とある。

畿内説だとこの部分が全く説明がつかない。畿内説では琵琶湖を無理やり「東の海」としているようだが・・・

さらに言えば、>參問倭地 絶在海中洲島之上 或絶或連 周旋可五千餘里(魏志倭人伝)

一周が5千里(約400km)余りの島だってんだから、九州島以外にはあり得んだろ、近畿説とか頭おかしい…

『魏志倭人伝』には、倭人は、「鉄の鏃(やじり)」を使うと記されている。

「鉄の鏃」は、福岡県から398個出土している。 奈良県からは、わずか4個しか出土していない。

圧倒的な差がある。

それでも、『魏志倭人伝』に、なんの記載もない「土器」の話などをもちだし、複雑な理論構成をして、「邪馬台国は、畿内説できまりだ。」などと主張する考古学者がいる。科学に必要な簡明さにおよそ欠けている。

いかなる矛盾にも目をつむってよいのであれば、どんな議論でもなりたつ。

③ 雄略天皇はある時葛城山へ登った。すると同じように葛城山を登る一行と出会う。

自分 (雄略天皇)と同じ装いを しているのでそれを咎めようとする。ところが相手は「一言主神」であると名乗る。

雄略天皇は急に畏れを為し、大御刀や弓矢をはじめ、百官が着ている衣服まで脱が して献上する。

雄略天皇は葛城の一言主神に服従している。葛城氏の方が力が強いからであろう。

『奈良県の地名』 (平凡社)は一言主神について次のように書いている。

「大和志料」は、一言主神は味鉦高彦根神の分霊で、雄略天皇葛城狩猟の時に初めて一言主の名をもって出現したと解釈する。

『奈良県の地名』

一言主神社は雄略天皇の時にはじめて出現した神であるとしている。

一言主神は大和の葛城から発生したと解釈しているのである。

ところが佐賀県三養基郡三根町 (肥前国三根郡)に一言主神社がある。

福岡県朝倉郡三輪町に、葛城神社があり、祭神は一言主神である。

佐賀県三養基郡三根町 (肥前国三根郡)一言主神社

現在は矢俣八幡神社の外宮になっているが、由緒書きには「本社は昔、この地方に住んでいた葛城部が祀ったもので、その葛城部 というのは、日本書紀によると、仁徳天皇七年に皇后の御名代部としておかれたもののようです。

古代にはこの一帯を葛木郷と言っていたとある。

肥前国三根郡葛木に一言主神社がある。三根郡葛木は葛城長江襲津彦の本拠地である。

奈良県御所市にある葛城の一言主神社はここから移されたのであろう。

葛城襲津彦はここから奈良県の葛城へ移っている。

葛城襲津彦は肥前国三根郡葛木から奈良県御所市に移り、その地に故郷と同じ「葛城 (葛木)」 の地名を付けたのであろう。

そして「一言主神」を祭った。

奈良県葛城。一言主神社。

一事が万事である。

畿内の豪族というのは、ことごとく北部九州出身である。

大和豪族の誕生

かれらは北部九州から逃げて来て大和に住み着き、そこに故郷の地名を付けた。

奈良県に葛城・羽田 。巨勢・平群 という地名があるのは九州の地名から付けられたのである。

従来は「建内宿禰後裔氏族は「大和豪族であり、大和在地の豪族であるといわれてきた。

北部九州から大和へ逃げてきて「大和豪族」になったのである。

④ 1933(昭和8)年、大分県日田市から出土した、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎんさく、がんしゅりゅうもん、てっきょう)について

封印された邪馬台国 沈黙する女王の鏡―いま大分・日田に蘇る卑弥呼の悲劇 (プレイブックス) 新書 2000/青春出版社 関 裕二 (著)

千数百年の時空を越えて、一枚の鏡が目を覚ます。

しかも、これまでみたことも聞いたこともない金・銀・石英・瑪瑙で装飾された、

みごとな鉄鏡だ。それが大分県日田市出土の金銀錯嵌珠龍文鉄鏡で、

卑弥呼の時代に日本にもたらされた後漢王家の至宝であった疑いが強い。

それにしても、なぜ「邪馬台国論争」はこの鏡を避けてきたのだろう。

大分県日田市出土の金銀錯嵌珠竜文鉄鏡。卑弥呼の時代に日本にもたらされた後漢王家の至宝である疑いが強いにもかかわらず、国立博物館に封印され「邪馬台国論争」から避けられていたのはなぜか?

また、邪馬台国九州説の根拠ともされ、一般に受け入れられている説ではないが、邪馬台国の卑弥呼または台与の所持品であるとする説や、この鏡が八咫鏡であるとする説もある。

曹操墓出土の鉄鏡との酷似が判明したことを踏まえて、近年、魏の皇帝から卑弥呼に下賜された鏡の1枚である可能性が改めて指摘されている。

潘氏は、九州国立博物館でダンワラ古墳出土鉄鏡を確認した上で

「金錯や銀錯が施される鏡は王宮関係に限られる。

この鏡は国宝級の貴重なものであり、公式なルートで日本に伝わったと考えられる」と述べた。

「魏志倭人伝」は、景初3(239)年に卑弥呼の使いが魏の皇帝から「銅鏡百枚」を下賜されたと記している。

ダンワラ古墳の鏡は鉄製だが、潘氏は「倭人伝が『銅鏡』と表現したのは、鏡の総称として用いたのだろう。

そこに鉄鏡が含まれても不自然ではない」と解説した。

「魏の側からすれば、最高の品質の鉄鏡を贈ることで、倭に工業技術の高さを示そうとしたのだろう」と推測する。

潘氏は、九州国立博物館で開催中の特別展「三国志」のために来日し、

九州大学、東京国立博物館、九州国立博物館の研究者らとともに、

ダンワラ古墳出土鉄鏡と、曹操墓出土鉄鏡の共通点などを議論した。

二つの鉄鏡も直径が21センチと同一で、曹操墓の鉄鏡もX線調査の結果、金錯が確認できた。

研究者らは「いずれも2~3世紀の中国において『御物』など最高級に位置付けられる

貴重な鏡である」という見方で一致した。

用語解説

金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎんさくがんしゅりゅうもんてっきょう)

1933(昭和8)年に鉄道の線路工事で見つかったとされ、出土状況の確実な情報はない。

考古学者の梅原末治氏が63年に発表、64年に国重文に指定された。

金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎんさく がんしゅ りゅうもん てっきょうは、大分県日田市日高町にあったダンワラ古墳から出土した弥生時代中期の鉄鏡。国の重要文化財に指定されている。金銀錯嵌珠龍紋鉄鏡、金銀錯嵌珠龍文鏡とも呼ばれる。

金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(重要文化財、東京国立博物館所蔵)

「君が代」うずまく源流 (市民の古代) 1991/古田 武彦 (著) 古賀 達也 (著) 灰塚 照明 (著) 新泉社 「田舎差別と日本考古学」

考古学者・森浩一氏が、九州からいくら鉄が出てきても畿内説の考古学者は

無視するが、近畿地方から鉄のかけらでも出てくれば大騒ぎする、

と言っていたが、これは畿内説の考古学のあらゆる面で妥当する。

九州の数百と言われる高度な鉄鍛冶遺跡には触れず、淡路島の原始的な

鉄鍛冶遺跡を「日本最大級」と発表したりする。

畿内説の考古学は少し疑ってかかる方がいい。

淡路島 五斗長垣内遺跡

遺物の鉄器は、矢尻、鉄片、鏨(たがね)、切断された鉄細片など75点が出土した。

熊本 西弥護免遺跡

西弥護免遺跡では弥生終末期 581点の鉄器が出土している。さらに鉄滓などもあり。

↑ 75 対 581 !! まるっきり比較にならない…

![]()

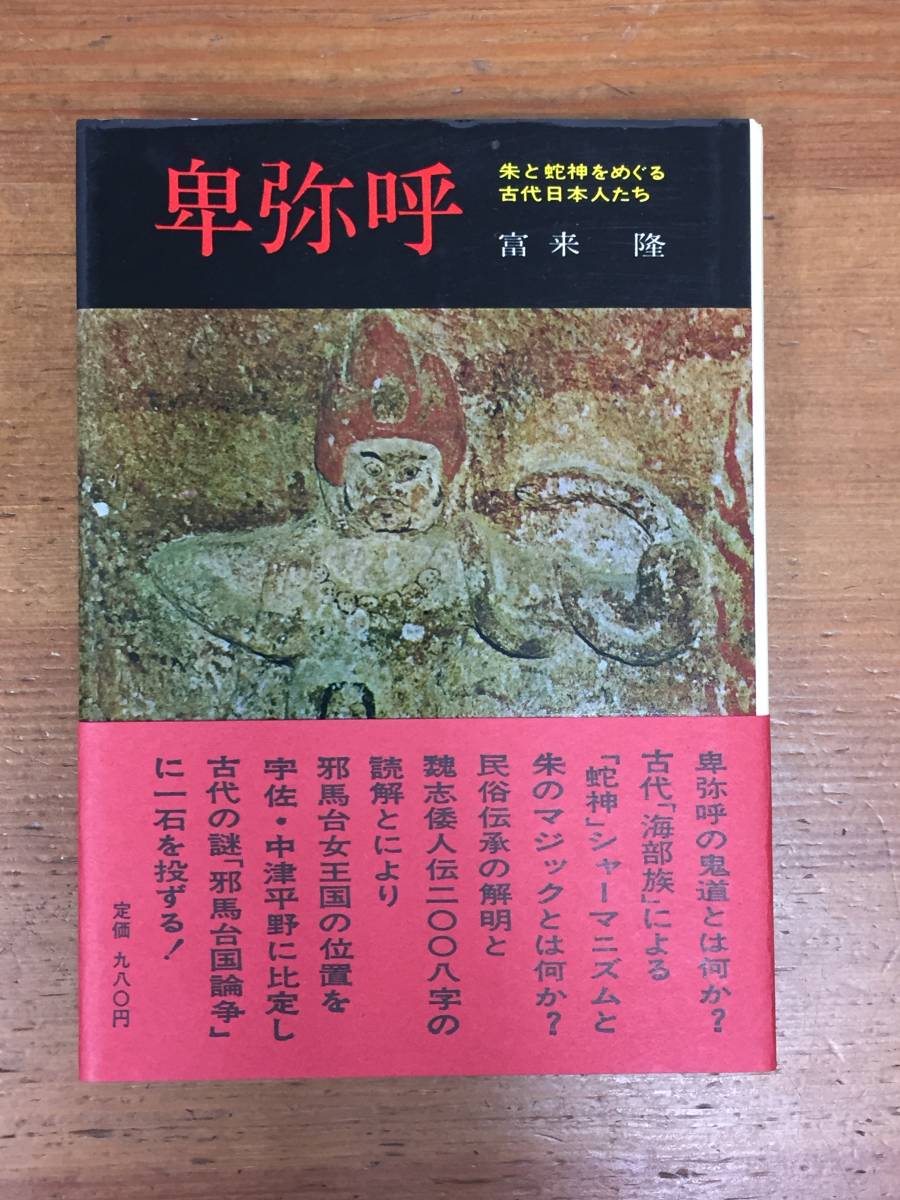

卑弥呼 朱と蛇神をめぐる古代日本人たち/学生社/富来隆 1970

▲ようやく地方的な政治的勢力が強まってきたころの弥生中・後期における青銅器の分布相は印象的である。

まず青銅器の出土地域である西日本と、それの無い東日本(有角石器をもつ地域)とに分かれる。

そして前者は瀬戸内海の児島半島付近を境界として、それ以西の「銅利器」地帯(銅矛・銅戈・銅剣)と、それ以東の「銅鐸」地帯とに分かれる。

三 蛇神をめぐる人々

▲八幡やわた大神がじつは蛇神であったと伝えられることは、私たちにあらためて八幡神の発現を考えなおさせずにおかない。さいわいに『宇佐宮託宣集』全十六巻が、宇佐・中津・大分など各地の八幡宮にのこっている。

その各巻は、「吾名護国霊験威力神通大自在王菩薩」のそれぞれの一字づつをとって巻名としている。

・・・・・この大神が初めてその神験を現じた地は、(宇佐の西隣りの)下毛郡野仲の大貞・三角ノ池(いま中津市となる)においてであった。

八幡神の出現において、このことはすこぶる重要な意味をもつ。

同じく『託宣集』霊五の巻に、隼人征伐のときの神託として、「下毛郡野仲の勝境、林間の宝池は、大菩薩の御修行の昔に、湧出した泉である。東西四五町、南北十余町ほど……。霊本・薬草が生おい茂って近づけず、果実・鳥獣が多く集っている……。

林を出れば日月の下、林に入れば天地の外、ある時は霊蛇が気を吹て晴天に雲をなし、それがある時は鳥と化して光を放ち暗夜が昼のようになる……。この宝池は一面にして三角をなし、薦(マコモ)が茂っている……。この薦をもって御枕となし、百王を守護するの誓となす……。」この宝池は八幡神の遊化するところであり、このマコモを御神験とするようにとの神託がなされたのである。

四 古代近畿と竜蛇神 ――トビとナガラ――

▲神武の東征

瀬戸内海をめぐる多くの地方に「蛇神」信仰が存することは、現在の俗信(憑きもの神)に例をとってみるだけでも十分にうかがえる。それが記・紀その他の古文献についてみると、近畿一帯にもひろく見られることになる。さきにふれたトビートベ(またトミートメ)などのつく神名や人名が多くあらわれる。

まずそれは神武天皇と崇神・垂仁天皇の条に集中してみられることが注目されよう。

▲八田(矢田)また矢畑(八幡)などの地名がじつはヤアタ・ヤワタであり、それはいまヤアタロ・ヤワタロとよばれる蛇神(青大将蛇)にほかならないものであると考えられる。

ナガ(ナガラ・ナガオ)と住吉大神とがむすびつくように、ヤアタ(ヤワタ)とはそのまま八幡大神に通ずるものである。

ヤワタに八幡の字を宛てたことからヤアタ・ヤワタ→ヤハタとなり、さらにハチマンとなったのである。

▲登美彦と金色のトビ

さていよいよ南から大和に入った天皇は、ここに長髄彦(またの名、登美彦)を撃つことになった。しかしどうしても勝つことができない。その時である!!

たちまちにして氷雨がふりはじめ、はるかに「金色の霊鵄(トビ)」が飛び来って、天皇の弓の弭はずにとまった。

その鵄の光りかがやいて流電のごとく、長髄彦(登美彦)の軍兵は眼がくらんでしまった。

これを鳥見とみ村というのは、鵄の村というのが訛なまったのだ(書紀)という。現在では富雄(トミオ・トミノオ)となっている。

この一文の真意を考えると、じつはつぎのごとくであろう。すなわち、金色の鵄は、本来は登美

彦のトーテム――生駒山の山ノ神-ではなかったか。登美彦の名(登美)と鳥のトビと通ずることである。

しかもこれは、さきにも記したように『宇佐宮託宣集』に八幡大神の発現として、「霊蛇、化して鳥となる」のことがあった。

そしてこの霊蛇をトビ(あるいはトベ)とよぶこと、そしてまた緒方・佐伯氏の大蛇神婚の説話にもあるように「富トビ之尾」明神と祀られたこと、これらによってみても、登美彦の「登美」というのはトビすなわち大蛇神(生駒山の山ノ神であり、登美彦のトーテム)であって、それが時に「化して鳥(トピ)」となったものであろう。

金ノ蛇→金の鳥(トビ)、また白蛇→白鳥の図式そのままの典型的な実例の一つである。そのトビが登美彦の側から飛び移って、天皇の弓にとまったのである。

こうなってはもはや登美彦は、天皇軍に敗れざるをえなかった。書紀の一文の真意は、こういう

ことではなかっただろうか。

全国各地でみられる「綱引き」の行事も、それがもともと大蛇神をまつるものであることを意味している。

蛇神の名称はいろいろと変っていたり、あるいはそれがまったく忘れられていても同じである

――たとえば奈良平野であちこちに見られる「野神さん」など――。

大津の長等(ナガラ)山・長等神社が、のち三井(ミイ=巳)寺にとってかわられても、やはり「蛇神(原文では蛇神に傍点)」のことだけはその名称

にのこされている例として、この三井寺はおもしろい。

↑20年前に初めて読んだ本だが、いま読み返すと実に深い。

畿内ヤマト政権は、「引きこもり」政権である。

金剛山地の右側に引きこもって、外敵をシャットアウト。ひたすら、大古墳を作りまくっていた。

だから、畿内ヤマト政権には水軍がない。これまでに遺跡もみつかっていない。

纏向遺跡に環濠がないというところが象徴的だ。

周りに敵がいなくなったから環濠がないのである。

金剛山地に隔てられて、完全なる平和、孤立を手にした、九州からやってきたであろう勢力が、大古墳を作り始めたのである。

『魏志倭人伝』に記されている事物で、遺跡・遺物として残りうるものは、圧倒的に福岡県を中心とする北九州から出土している。

確実なもので、奈良県から出土しているものは、ほとんどない。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

この基本的な事実を、直視すべきである。

「畿内説」の考古学者たちは、なにか出土すれば、すぐ邪馬台国と結びつけて、マスコミ発表を行なう。そのほうが、マスコミにとりあげられやすく、発掘費などを獲得しやすいということなのであろう。

「かすったら畿内説」主義である。「証明」よりも、「宣伝」主義である。

このくりかえしが、我が国の古代史像を、大きくゆがめている。

帥升が後漢に朝貢したのは西暦107年。

その頃、近畿地方がどうだったのか考えてみるといい。

金属器は銅鐸だけ。武器類も見当たらない。

大陸との交流の証と言える遺物は何もない。

墓は集団墓。特定の個人を特別に葬った墓はない。

特別の人物の区域もない。王の存在の痕跡など微塵もない。

新生活の家具家電はレンタルがお得!

他社を圧倒する安さ、品揃えをご確認ください。

家具家電レンタルのかして!どっとこむ

![]()

【緊急速報】富雄丸山古墳でまた新発見。マジで歴史がひっくり返るぞ…

世界ミステリーch チャンネル登録者数 34万人

14,898回視聴

2025/09/12 ✪ メンバー優先で 2025年9月12日に公開 #歴史解説 #考古学 #富雄丸山古墳

奈良の富雄丸山古墳で発見された日本最大の蛇行剣と謎の銅鏡。最新の研究で、古代最強氏族「物部氏」の禁断の呪術と、遠くシルクロードにまで及ぶ壮大な国際交流の可能性が浮上しました。歴史の常識を覆す、名もなき王の正体に迫ります。古代史ミステリーが好きな方は必見です!

史話・日本の古代〈別巻〉古代人のコスモロジー 2003/谷川 健一 (著)作品社 物部の東遷・東遷は2度あった

学者がなぜこんな苦しい説明をするかと言うと、「日本」という国号は天武天皇が考えたもので、それ以前に「日本」は存在しなかったというのが学説だからです。

消された物部王国「日本」(ニギハヤヒ王朝)を無視しているのです。

「私は邪馬台国の東遷に先行して物部氏がきずいた最初の根拠地の河内の日下(草香)こそが『旧唐書』にいう日本であると考える。

河内の日下は物部氏の最初の根拠地であった。

そこは難波の海の東端であるという地理的位置も加わって、ヒノモトと称せられたのである。

河内の日下を根拠地とした物部氏が、その勢力範囲をひろげ、やがては在地豪族のナガスネヒコと協力しながら、河内・大和に一つの王朝をきずいたのではないかと。

倭国が日本国を併合したという「新唐書」の記述は、倭奴国の流れをくむ邪馬台国が、日本(ヒノモト)の主催者であった物部氏を打倒したという歴史的事実にも適うのである。

日本(ヒノモト)を河内の日下を起点として発展した弥生終末期の物部王国のことである、と考えるとき、もっともつじつまが合うのである。」

「邪馬台国は北九州以外、考えられない…」 倭人の絹―弥生時代の織物文化 1995/1/1布目 順郎 (著)

考古学者 森浩一氏

ヤマタイ国奈良説をとなえる人が知らぬ顔をしている問題がある。(中略)

倭人伝では、”養蚕をおこない、糸をつむぎ、細やかな(けん)や緜(めん)を作っている”。

作っていただけでなく、魏へ二度めに派遣された使者が献じた品物のなかに、”倭錦、青、緜衣、帛布”などがある。

(中略)

布目氏(布目順郎氏、京都工芸繊維大学名誉教授)の名著に『絹の東伝』(小学館)がある。目次を見ると、

『絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在地等を探る』の項目がある。

簡単に言えば、弥生時代にかぎると、絹の出土しているのは福岡、佐賀、長崎の三県に集中し、前方後円墳の時代、

つまり4世紀とそれ以降になると奈良や京都にも出土しはじめる事実を東伝と表現された。

布目氏の結論はいうまでもなかろう。

倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだということである。

この事実は論破しにくいので、つい知らぬ顔になるのだろう。

豊日別宮 女神信仰と邪馬台国 田中了一著・2000年 自費出版 邪馬台国だけではなく、「倭国」の実態も、もしかしたら、この辺りにあったのではないか?

福岡県行橋市にある豊日別宮の近くに住む田中了一氏が、これに基づいて4冊の本を書きあげている。

「古事記、日本書紀の編纂が行われた頃の編纂側の中臣氏や藤原氏は邪馬台国の位置と、女王卑弥呼のお墓がある場所までも正確に知っていたことは確かであります。」

九州北部に、大宰府を取り囲むように造られた謎多き神籠石の遺跡のことは知っているだろう。

山口県や四国にまで発見されたが、なぜか、古事記・日本書紀には一切記述がないというアレである。

ズバリ、これが卑弥呼の居城ではないかというのが田中了一氏の見解である。

とくに福岡県にある御所が谷の遺跡に注目したい。

今でも立派な水門が残っているが、たかが排水のためにこんな立派な水門をつくらないだろう。

タイトルにある表紙の写真がそれである。

私はこの水門で、まじない札と禊の神事が行われていたのではないかと思う。

「……しかもこの地域は中臣郷であり、祭神官を司っていた中臣氏にふさわしい祓郷村や、祓川があり、中臣氏に神事のありかたは、祓うということをもちいていた。

また伊勢斎宮の地に祓川があり、このことから欽明は斎宮を立て、天照大神を祀った御神体は中臣郷の祓川そばにある豊日別宮こそが、伊勢の源神であり、神鏡に魂を入れ御神体として運ばれ、斎宮の祓川は源神の聖地に流れる祓川にちなんだものとみられる。」

この秡川の上流の水源地がまさに御所が谷の神籠石である。

最後に、これをどうしても書きたかったという、素晴らしいことを著者が述べている。

第4部 天皇への道 2,志紀県主は先住部族の首長 258ページ

大和朝廷の始祖とされる神武天皇が即位した橿原の地が磯城(シキ)で、古市古墳群のあたりも志貴(シキ)と呼ばれている点である。

「しき」という言葉には、半島倭から北部九州を経由してきた部族の聖地にからまる何らかのいわれがあるのではないだろうか。

彼らが王都としてきたところを必ず「しき」と呼ばれていることに注目したい。

じつは、福岡県 御所が谷の神籠石もかつて、「ほとぎやま」と呼ばれていた。

現地へ5回行って、地元のおじさん2名に聞いたことだからこれは確か。

ほとぎやまとは、シキ、あの正岡子規のシキである。

これが偶然とはとても思えないのだ。

九州王朝論者(法隆寺移築説)からみた、「古墳はなぜつくられたのか?」

私はただの古代史好きの、その辺によくいる物好きにすぎない。

そんな私でもこれに類した証言はまだまだあげることができる。

明らかに、柳田国男の言ってることは間違ってる。

古墳はなぜつくられたのか??

これに対する答えは、3点セットで考えなくてはいけないとつくづく思う。

①高地性集落 → ②古墳造営 → ③決まって、被差別部落が存在する。

「古代国家と道教」(重松 明久)1985における、「大卒」発見について

10.邪馬台国

南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日陸行一月

官有伊支馬 次日彌馬升 次日彌馬獲支 次日奴佳鞮 可七万餘戸

南(行)して、邪馬壹(臺の誤り)国(やまとこく)にいたる。女王の都とするところである。水行十日、陸行一月である。

官に伊支馬(いきま)がある。次(官)を弥馬升(みまと)という。

(その)つぎを弥馬獲支(みまわき)といい、(その)つぎを奴佳(なかて)という。

七万戸ばかりである。

↑この、奴佳(なかて)というのがズバリ中臣氏のことではないか?

豊後国風土記(8世紀前半)にも豊前仲津郡中臣村とあり、倭名類聚抄(931年 – 938年)にも中臣郷とある。

出身地が鹿島だの能勢だいうのも彼らの攪乱工作ではないだろうか。

中臣氏は、ここに、九州北東部に確かにいて、邪馬台国の高級官吏だったのではないか。

大分県出身の重松明久氏が勤務先の広島大学から車で帰省するたび、不思議に感じていたことがあるという。

それは福岡県京都郡(みやこぐん)の名前のこと。

こんな寂れた場所が、なんで京都(みやこ)なのかと。

不審に思って調べてみたら昔から(神代の昔から)、そこは美夜古といっていたことを知り驚く。

そこから、重松氏は邪馬台国は豊前一帯にあったとの説を唱えることになる。

初期費用0円、入金は最短翌営業日

月額固定費なし、主要カードブランドの決済手数料2.5%の決済を。

![]()

併せて読みたい

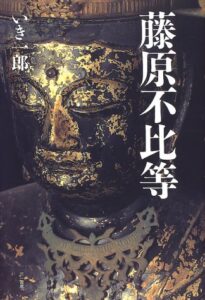

藤原不比等1997/3/1いき 一郎 (著) 三一書房

藤原鎌足の子であり、藤原時代の始祖となった不比等。記紀編纂を牛耳り、律令国家=天皇制国家をつくりあげ、強大な力を持った人物。この史上最大の「悪人」の表と裏を、民間研究者が15年の歳月をかけて追った。

たった20年ばかり(親父の鎌足を含めれば5,60年)の仕事で 藤原レジーム(藤原氏独裁政権)を作り上げた不比等は凄いと思う。

不比等が精魂を傾けた最大の仕事が、「修史」作業だろう。

古事記、日本書紀を完成させ、風土記の編纂も手掛ける。

しかし、不比等のしごとのうちで、最も成功したのはおそらく、「聖徳太子の創造」(主に大山誠一説)であろう。

「藤原不比等の能力のひとつに、文字づくりがある。

天皇という字の使用は720年の日本書紀完成以前という説が成立するならば、この重要な字の案出、使用には当然、不比等がかかわっていたと考えられる。

また、ヤマトは倭、大倭の訓となったが、この読み方も、邪馬台国論の基本にかかわる大きな判断の分かれ目となる。

不比等は、倭をヤマトと読ませ、大和とするなかで、巧みにヤマト=日本、ヤマトを日本の古代の中心に置き換えてしまったのである。

これはずる賢いすりかえ、移動、引き伸ばしである。しかし、中国の記録にはそうは書いていないのである。」(藤原不比等1997/いき 一郎)

邪馬台国の数学と歴史学―九章算術の語法で書かれていた倭人伝行路記事 2011/1/15 半沢 英一 (著)ビレッジプレス

金沢大学の半沢英一氏の著書「邪馬台国の数学と歴史学」を拝読すると、

当時の中国の数理天文学書や数学書を典拠として魏志倭人伝の行程が

極めて合理的に論証されているので、私には半沢氏の九州説が妥当と思え、

魏志倭人伝の記述の南を東に読み変えねばならない畿内説は分が悪い気がする。

倭人伝の文面を無視し独り歩きしている「邪馬台国」という言葉。

それを怪しまず助長する学界とジャーナリズム。

この状況を許したのは、倭人伝は所詮つじつまが合わない文献だという共通認識だった。

しかしほんとうに倭人伝はつじつまの合わないものなのか。

同時代の中国数理科学文献を典拠とし、倭人伝行路記事の隠された高度の合理性を露わにし、

千七百年の謎に挑んだ意欲作。

第12章 邪馬台国大和説批判

55 邪馬台国は日本最強の勢力という思い込み

56 大和説の根拠としての『日本書紀』

57 日本の王は天皇だけという思い込み

58 大和説の根拠としての三角縁神獣鏡

59 下賜鏡ではありえない三角縁神獣鏡

60 卑弥呼の墓になじまない箸中山古墳

61 倭人伝そのものが否定する邪馬台国大和説

62 前史がなかった大和

第13章 前方後円墳王権に併呑された邪馬台国

63 文献から消えた邪馬台国

64 前方後円墳創出に寄与せず、やがて前方後円墳圏に入った九州

65 前方後円墳王権に併呑された邪馬台国

邪馬台国は九州にあった(中国の学者説)

terketanejipang チャンネル登録者数 3490人

110,293 回視聴 2022/02/02 パート①

2020年4月にBS-TBSで放映された『諸説あり!邪馬台国スペシャル古代ミステリー幻の国は”ここにあった!”』より、中国の学者二人が魏志倭人伝を読んで、「邪馬台国は九州にあった」と断言している内容です。

ご本家の中国の学者の意見を直接聞く機会は少ないので、邪馬台国や卑弥呼に関心のある人たちに見て頂きたいです。

この番組の全編がYouTubeにアップロードされていますので、そちらもご覧ください。