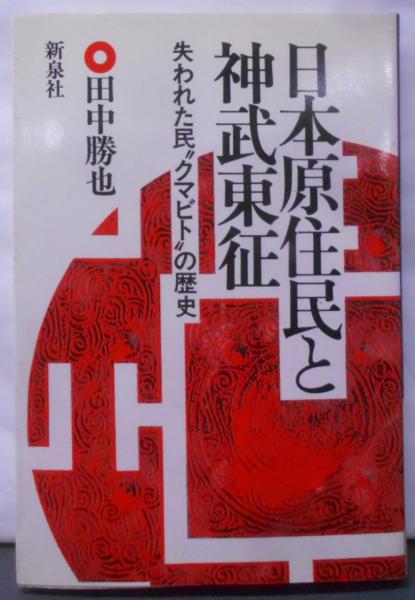

著者・田中勝也氏は、東京大学の西洋史学科を卒業して、東京放送(TBS)の資料部に籍を置き、サンカとか日本原住民とか、日本の周辺古代史に良書が多い私が昔から愛読している著者である。

掃部(かもん)という職掌名について語っているところが面白かったので紹介したい。

「掃部守」の読み方は、「かもんのかみ」と読むのが正解です!

古くの日本で行われていた政治体制の”律令制(りつりょうせい)”において、宮中の掃除などを担当する役所として”掃部寮(かもんりょう)”がありました。

その役所の長が「掃部頭」で、これを「かもんのかみ」と読むことができます。

「掃部守(かもんのかみ)」は、「掃部頭」の別表記の漢字です。

そして、官位として「掃部」をつけられるようになったことで、名前としても「掃部」が名乗られるようになりました。

私も時代小説を読んでいたからこそ、読めたという次元である。

「掃部守(かもんのかみ)」の発祥に関しては一切知らなかった。

平安初期の「古語拾遺」という書に、次のような伝承が載っている。

山幸彦が海神の娘・豊玉姫と結婚してヒコナギサの尊を産んで、哺育したとき、海辺に家を建てた。

この時、掃部連・かもんのむらじの祖先のアメノオシヒトが姫に奉仕した。

彼は箒をもって蟹を払い、室内などの敷物を司どった。

このため、この仕事が1つの官職になり、これを蟹守といった。

筆者の友人で親元が鹿児島県の人がいる。

筆者は彼に、この伝説の舞台とされる九州地方でこの伝説に思い当たることはないかと尋ねた。

即座に彼が答えたのが、以下のことである。

宮崎県の日南海岸に、豊玉姫にちなんだ鵜戸神社がある。

この神社の一帯は、海から這い上がってくる蟹が著しく多い。

一般に宮崎県は蟹の多いところで、海岸部などでは人の家に蟹がたくさん這い上がってきて、迷惑するとのことであった。

問題は、この伝説にちなむ場所にあるのではなく、その伝説の内容にある。

貴人の家などでは、日常生活においてこの蟹払いが特に要求されたに違いない。

そして重要な点は、この蟹払いの作業が1つの官職になったと「古語拾遺」が伝えている点である。

そしてこの官職が発生したとすれば、海岸部を主要な領域とする国家の宮廷においてであっただろう。

ところで「延喜式」にもこの蟹守の官職が記載されている。

紛れもなくこれは、沿岸部に発祥した王権が、内陸部王権の大和朝廷に持ち込んだものである。

これは明らかに、蟹守’(かにもり)が、「かもん」と変化していったものだ。

サンカ研究 1987/田中 勝也 (著) 新泉社

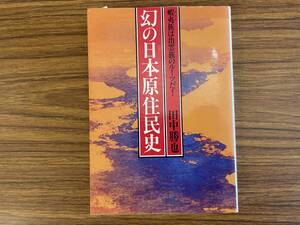

幻の日本原住民史―蝦夷族は出雲族のルーツだ! 1981/田中勝也 (著) 徳間書店

「邪馬台国は北九州以外、考えられない…」 倭人の絹―弥生時代の織物文化 1995/1/1布目 順郎 (著)

考古学者 森浩一氏

ヤマタイ国奈良説をとなえる人が知らぬ顔をしている問題がある。(中略)

倭人伝では、”養蚕をおこない、糸をつむぎ、細やかな(けん)や緜(めん)を作っている”。

作っていただけでなく、魏へ二度めに派遣された使者が献じた品物のなかに、”倭錦、青、緜衣、帛布”などがある。

(中略)

布目氏(布目順郎氏、京都工芸繊維大学名誉教授)の名著に『絹の東伝』(小学館)がある。目次を見ると、

『絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在地等を探る』の項目がある。

簡単に言えば、弥生時代にかぎると、絹の出土しているのは福岡、佐賀、長崎の三県に集中し、前方後円墳の時代、

つまり4世紀とそれ以降になると奈良や京都にも出土しはじめる事実を東伝と表現された。

布目氏の結論はいうまでもなかろう。

倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだということである。

この事実は論破しにくいので、つい知らぬ顔になるのだろう。

マンガ家が解く古代史ミステリー 邪馬台国は隠された <改訂版> 2022/1/23 あおきてつお (著)三冬社 これは邪馬台国の所在についての最終結論ではないだろうか?

② 魏志倭人伝には「女王国の東の海を越えるとまた倭種の国」とある。

畿内説だとこの部分が全く説明がつかない。畿内説では琵琶湖を無理やり「東の海」としているようだが・・・

さらに言えば、>參問倭地 絶在海中洲島之上 或絶或連 周旋可五千餘里(魏志倭人伝)

一周が5千里(約400km)余りの島だってんだから、九州島以外にはあり得んだろ、近畿説とか頭おかしい…

『魏志倭人伝』には、倭人は、「鉄の鏃(やじり)」を使うと記されている。

「鉄の鏃」は、福岡県から398個出土している。 奈良県からは、わずか4個しか出土していない。

圧倒的な差がある。

それでも、『魏志倭人伝』に、なんの記載もない「土器」の話などをもちだし、複雑な理論構成をして、「邪馬台国は、畿内説できまりだ。」などと主張する考古学者がいる。科学に必要な簡明さにおよそ欠けている。

いかなる矛盾にも目をつむってよいのであれば、どんな議論でもなりたつ。