古墳はなぜつくられたのか??

これに対する答えは、3点セットで考えなくてはいけないとつくづく思う。

①高地性集落 → ②古墳造営 → ③決まって、被差別部落が存在する。

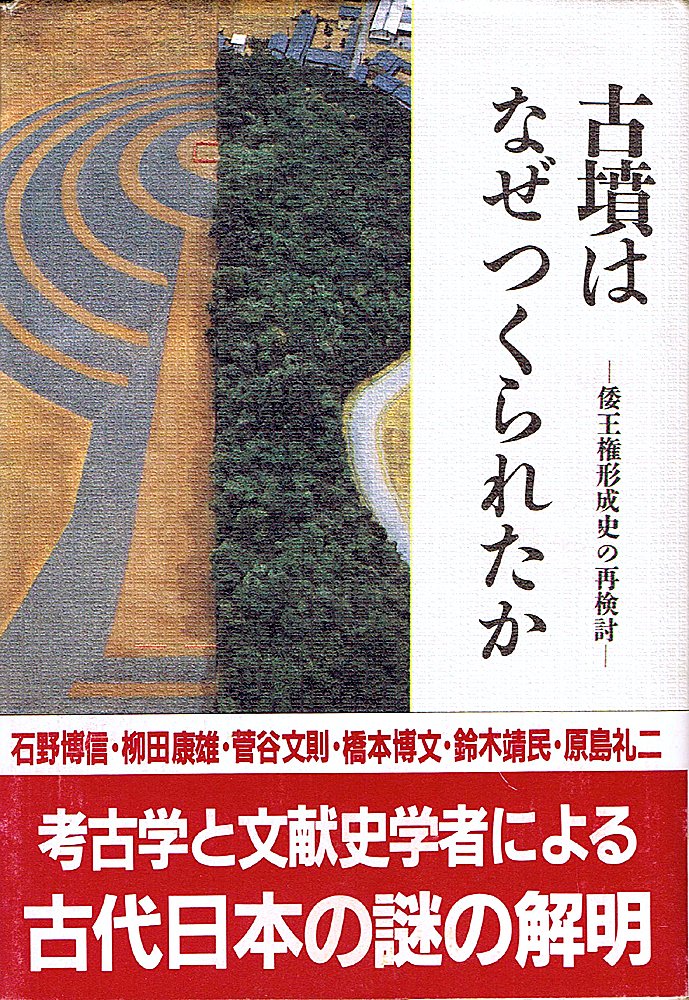

古墳はなぜつくられたか―倭王権形成史の再検討 1988/1/1石野 博信 他(著)大和書房

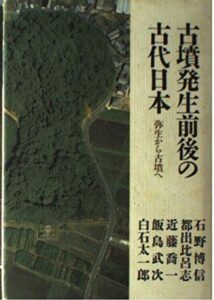

古墳発生前後の古代日本―弥生から古墳へ 1987/5/1石野 博信 他(著)大和書房

↑2冊がセットで出版されたこの本は私が読んだなかでも内容はどうあれ、優れものである。

とりわけ優れた点は、高地性集落の考察が多い点。

いきなり、高地性集落への考察から入る本は珍しい。

①高地性集落 → ②古墳造営 への視点があるのが素晴らしい。

ただ、それだけでは足りないと強く思う。

②古墳造営 → ③決まって、被差別部落が存在する。

↑こちらに対する視点がまったく欠けている。

高地性集落と倭国大乱―小野忠熈博士退官記念論集 1984/雄山閣「高地性集落」を追いかけて…

前方後円墳は墓ではない(墓も初期には一部あるが)、前方後円墳は、原住民系の力を削ぐためにその目的でつくられたのではないか。

「ピラミッドの目的は完成後の『用途』にあるのではなく、造るという『製作』そのものにあるのである」

『ピラミッドの謎』1975 クルト・メンデルスゾーン博士 物理学者

「あるいはかなりの地方に高地性集落があらわれる。

弥生中期。あらわれかたも1回ではないのです。

同じ集落をまた修復して使ったりしていますが、しかし古墳ができるようになるとそういうものはほとんどなくなっていく。

なくなるばかりか、ここがまたおもしろいのですが、かつての高地性集落のあったうえに、あるいはすぐ付近に、その地方でもっとも古い前方後円墳が突如として築かれる場合がある。いまのところこの謎はちょっと解けない。」

考古学者・森浩一「考古学の模索」1978 学生社

@香川県善通寺市・旧練兵場遺跡 九州地方からの移住者住居跡 http://blog.goo.ne.jp/thetaoh/e/0d4526b0139cfe8d47b520326d6862b9

@紫雲出山遺跡(しうでやまいせき)は、香川県三豊市詫間町に所在する弥生時代中期後半の高地性集落遺跡

↑直線距離で、8キロから10キロ ゲリラ戦を展開するにはいい距離じゃないか?

本年度の調査で、長方形で2本柱という九州地方で一般的な構造とよく似た竪穴住居跡を新たに発掘した。九州地方の特徴を持つ壺も出土しており、九州地方から移り住んだ人が同遺跡に住居を建て、生活していたことを示しているという。

@香川県善通寺市・旧練兵場遺跡 九州地方からの移住者住居跡 九州地方からの移住者の存在を県内で初めて確認した。同遺跡は、弥生時代中期から古墳時代にかけての竪穴住居跡が多数発見されている県内最大規模の集落遺跡。

@紫雲出山遺跡(しうでやまいせき)は、香川県三豊市詫間町に所在する弥生時代中期後半の高地性集落遺跡

↑直線距離で8キロくらいだから、いい感じじゃね? 時代もぴったり合う

香川県善通寺市・旧練兵場遺跡に九州勢力が橋頭堡を築き、紫雲出山遺跡に籠もった原住系・銅鐸民との血みどろの戦いが行われていた証拠だよ

古墳の数(大体、古墳時代450年として、20万基余りの古墳がこの狭い日本列島に造られたという!!)から、世の大多数の考古学者がいう「祭りごとの為に築かれた」というのは違うんじゃないか。いま現在残っている古墳が15万基。宅地化、農地化、高速道路になって潰されてしまった古墳が約5万基。驚くべきは、50万基作られたという説もあることだ。

結論から言うと、私は、古墳というものは原住系の、銅鐸民? を使役して、新興の九州から攻め込んできた、圧倒的に数が少ない新勢力が、編み出した作り出した征服方法ではないかと思ってる。

結果ではなく、過程(強制労働)に意味があった—

前方後円墳 埋葬されない墓をもとめて 茂木雅博著 京都 同朋舎出版 1992.8

この、考古学者は私と同様の疑問を持ち、その証拠に、日本の古墳の大部分はじつは「寿陵」ではないかとの、極めて建設的な意見を述べているただ唯一の考古学者だ。

古墳として知られるもののうち、じつは埋葬施設が全くない古墳が多すぎるという状況証拠から、この考古学者はそうした説に行きついたみたいだ。

ここで、私の書いてることを「補強」するという意味で一点述べたい。

古墳について、シナ、朝鮮半島に残るものとの対比が非常に面白い。

日本に残る前方後円墳というのは、日本独自のものであるらしい。

しかし、全然違う部分もあるらしい。

それは、シナ、朝鮮半島に残る古墳というものは、埋葬施設が積み上げられた土の底にあるらしい。

対して日本のそれは、積み上げられた上部、てっぺんにあるということだ。

つまり、一つの古墳を作るに際し、5年かかるとしよう。

シナ、朝鮮半島に残る古墳は、「最初」に埋葬施設をつくるということになり、それは明らかに墓以外の何物でもない。

対して、日本の古墳群は、てっぺんに埋葬施設が作られるということは、5年かかる古墳造営のいちばん最後に埋葬施設が作られるということを意味しよう。

「寿陵」かどうかではなく、やはりここは、埋葬施設は二次的なものであったのではないだろうか。

そう思えて仕方ない。

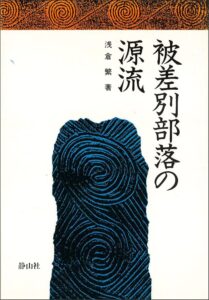

被差別部落の源流 1986/12/1浅倉 繁 (著)静山社

古墳群の近辺に被差別部落がある。

まったく関係がないという人もいるが、古くから拓けた地域(近畿、九州など)被差別部落が多いことを考えると、被差別部落の発生や形成と古墳文化は何らかの関係があると言えるのではないか。

被差別部落には、今も「古代語」が残っている。なぜ、古代語が被差別部落にあるのであろう。

被差別部落の地名に官名が残っているのは何故だろうか。

一つの宮(被差別部落)を中心に、その宮を守る形で、馬場・兵衛・右衛門等が配置されており、それらの名が部落(今ではもう被差別部落ではない)名として残っている。

11ページ

↑大正6年(1917)、愛媛県八幡浜市の被差別部落に生まれた著者が書いたこの本は、160ページ足らずの小さな本だが、とにかく、博引傍証、ためになることばかり書いてある。

まったく関係がないという人もいるが、

柳田国男だったか、出典はうろ覚えで今は出せないが、柳田翁はたしかどこかで、1000年以上も継続して古墳の近辺に住むのは無理ではないかとして、古墳と被差別部落を結び付けることに異を唱えていた。しかし、

藤森栄一という信州に根を下ろし古本屋を経営しながら、日本の考古学に多大な貢献をした人物がいた。

氏が1944年に書いた、

『信濃諏訪地文古墳の地域的研究 考古学上よりしたる古墳墓立地の観方』伊藤書店 1944

この中に、驚くべき記載がある。

長野県湖南村(現・諏訪市)大熊に、双子塚という古墳がある。

規模はそれほど大きくはないが、この古墳には江戸末期まで、陵戸(墓番)という一族があった。

戸数は14戸、【コヤ人民】、【力者】、【笠縫】、【下民】、などと呼ばれていて、笠縫を職業としていた。

古墳の守衛の代償として、一戸に高三石が給与され、かつ免租の権利が認められていた。

今日の被差別部落である。

明治になると家も絶えて、五戸を残していたが、自然に免租の特権もなくなり、ふつうの農民のように田畑をもたないから生活が苦しくなり、森林を伐採したり、古墳の境内を利用して桑畑としたりしたが、生活が成り立たないので逃亡しはじめ、明治30年ごろにはついに一戸も残さずに全滅した。

私はただの古代史好きの、その辺によくいる物好きにすぎない。

そんな私でもこれに類した証言はまだまだあげることができる。

明らかに、柳田国男の言ってることは間違ってる。

古墳はなぜつくられたのか??

これに対する答えは、3点セットで考えなくてはいけないとつくづく思う。

①高地性集落 → ②古墳造営 → ③決まって、被差別部落が存在する。

洞村の強制移転―天皇制と部落差別 辻本 正教 1990/解放出版社

菊池山哉(さんさい:大正-昭和の郷土史家)はその著書のなかで、洞村の区長宅で多くの老人たちから聞いた洞村内部の話を次のように伝えている。

「丸山宮址と呼んでいるが、宮があったとは聞いていない。径25間の平地で、円形をなし、その中心が、径3間ぐらい、こんもりと高く、昔は松の木が茂っており、その上を通ると音がして、他のところとは変わっていた。

その境内に、7つの白橿(しろかしわ)の大木があった。最後のものは周囲すでに皮ばかりで、そのなかが、6尺からの空洞であった。皮ばかりでも『しめ縄』がかけられていた。白橿村というのは、御陵に白檮の大木が7本もあったからで、神代からのものと伝えられていた。

洞村は神武天皇陵拡張のため平野へ移転し、今は街路整然としている。

もとは畝傍山の東北の尾の上であり、『古事記』『日本書紀』は神武天皇陵と伝えているところと一致する。

神社を生玉(いくたま)神社という。祭神は神武天皇とのことだが確かではない。

この部落は、神武天皇陵の守戸であると伝承している。

神武天皇陵は、畝傍山の東北の尾の上の平らなところで、丸山宮址のところ

とも、生玉神社のところとも伝えられている。

旧家は、御陵と伝えられているところの下で、『ひぢり垣内(かいと)』ととなえ井上、辻本、楠原、吉岡などが本家。ともに日向からおともしてきた直系の家来で、そのため墓守になったと伝えている。」

洞村の人々が九州から来て、神武天皇の墓守をしたという伝承は、洞村のすぐそばにある丸山が真の神武天皇陵であることを支持しているように見える。

4,奈良県高市郡 8,高市郡、白橿村、元洞 P376 「長吏と特殊部落」 昭和22年 多摩史談会

↑直接、話を聞きに行ったのが菊池山哉ただ一人というのが悲しいが…

九州王朝信奉者からみた、「法隆寺を支えた木」(西岡常一)2019